変貌!羨望!古都の優雅と21世紀の美術がコラボレートする、新・金沢の魅力

凛とした雪吊りの風情が似合う、純白の兼六園……冬の金沢へ向かう旅人が期待し、胸をふくらませる憧憬ですが、今年の暖冬にそんな景色は見当たりません。

いささか落胆した取材スタッフは、気を取り直すべく加賀美人を探し求めるかのように、金沢の夜の表情を探ってみることにしました。夜の帳が降り始めると、白い雪国とはひと味ちがった光景がそこかしこに現れ、旅心をくすぐる新しい雪国の魅力を発見することができたのです。

JR金沢駅に降り立ったなら、誰しも、アルミ合金とガラスで造られた「もてなしドーム」に見惚れてしまうはず。その酒脱なデザインは、ミラノやパリのステーションを髣髴とさせます。

その先にはドームと対照的に、威風堂々たる巨大な木造りの門「鼓門(つづみもん)」が聳え、唖然として見上げてしまうことでしょう、鼓門は加賀宝生をモチーフにして木製の集成材で造り上げられ、豪壮な伽羅色の姿が「伝統と創造の町・金沢」をイメージさせます。毎年6月に催される壮麗な「加賀百万石祭り」の武者行列は、この鼓門を出発して市中を練り歩くのです。

また、光に満ちあふれているアート調のドームは、雨に濡れないようにそっと傘を差し出す金沢人の優しさ、もてなしの心も表現しているそうです。

金沢の玄関を飾るこの2つのシンボルは、憩いとやすらぎ、にぎわいを創り出す景観として、平成17年(2005)の「第12回いしかわ景観大賞」に選ばれました。

そして、平成27年(2015)3月14日、北陸新幹線が開通しました。

加賀の月を借景に、夜空と白い肌のコントラストを際立たせる金沢城。そして、レトロな風情を移ろわせる旧・県庁など、ライトアップされたスポットに佇んでいると、“金沢の粋と艶”にうっとりと酔いしれてしまいそうです。

一方、繁華街・武蔵の角には絢爛豪華な金箔製の雪吊りもお目見えし、加賀百万石の夜を満喫させてくれることでしょう。

暖かい夜ながら、清冽な浅野川や犀川に洗われるせいでしょうか、市内の空気は澄みわたっています。せせらぎに引き寄せられるように、取材スタッフは閑静な東山地区へ……浅野川沿いを、主計町(かずえまち)から東の茶屋街へと向かいます。

「東で遊んでこそ、一人前!」。それは金沢の男性たちが昔から口にする常套句で、今でも風情を偲ばせる“御茶屋遊び”が東山の主役というわけです。

微香をかがよわせる御茶屋の軒先には、梅の蕾がふくらみ、浅野川の瀬音も早い春の訪れを告げているようでした。

紅殻格子のほのかな灯りに浮かぶ、通りの石畳……芸妓さんとの宴を楽しむ常連客を始め、加賀の美食と美酒をお目当てにやって来る旅行客も多く、つい最近、新しい御茶屋も誕生したとか。

金沢芸妓の伝統は、東・西・主計町の三つの茶屋街ごとに受け継がれています。流儀は京都の祇園と肩を並べるほど格調高く、今も「一見(いちげん)さんお断り」 = 馴染み客の紹介なしには入れないという伝統を守る御茶屋がほとんどです。

そんな芸妓の踊り、三味線、太鼓などを堪能できる「金沢芸妓のほんものの芸にふれる旅」を、金沢観光協会などが一般観光客向けに企画しています。

余談ながら、今回の訪問蔵元である福光屋は寛永2年(1625)に創業した老舗で、爾来、金沢の御茶屋街とは永く深い縁を紡いできました。

金沢には、九谷焼、加賀友禅、象嵌など、枚挙にいとまがないほどの美術工芸が伝承されています。これらのほとんどは、加賀蔵主・前田家の文化遺産であると言っても過言ではないでしょう。

前田 利家が入封する天正11年(1583)以前、金沢は守護大名の富樫氏を倒した一向門徒によって支配され、「贅沢や奢侈は罪であり、一向とは無縁の風習なり」と戒められていました。

“槍の又佐(またざ)”と称えられた前田 利家は、青年期には歌舞伎(かぶき)者として振る舞い、派手で目立つ服装・言動の多かった人物です。また、近江や京都に起居した若武者時代には書画と茶の湯を嗜み、風流人としての器量も身につけました。

つまり武将となった頃、至高の文化から酔狂のたぐいまで、武芸と同じく超一流であったことは想像に難くないでしょう。

利家の意志を継いだ歴代領主たちは、いずれも武門に藩財を投じることを控え、芸道や工芸技術を奨励しました。また、それらの嗜みや趣味を身につけることを藩士に命じています。例えば、釣りの道具にさえ「加賀毛鉤」という贅沢な品が生み出されているのです。

そこには、幕府の疑心暗鬼を拭うための苦渋の選択があったようです。

つまり「前田家に、徳川家への謀反の意志あらず」と示し、取り潰しの冤罪や転封の濡れ衣を防ぐための苦肉の策だったわけです。

北陸には「金沢人は、贅沢者」の風評が、いつの頃からか伝わっているそうですが、真意はさにあらずで、その裏には前田家の“御家安泰”の家訓と妙策が隠されていたのです。

ひょっとすると、この風評も加賀藩がわざと流布したのでは……そうでなければ、百万石もの外様大名が300年間にわたって栄えることは、あり得なかった気がします。

現代に至っても、金沢の人々が愛でる文化には、独自の気高さと誇りを感じます。

京都の公家的典雅とは異なる、国を愛し、民を育んだ、武士(もののふ)の美意識が浮き彫りになってくるのです。

時代とともに洗練され続けてきたその金沢の芸術観が、平成16年(2004)10月に、新たなエデュテイメントを創り出しました。

「金沢21世紀美術館」は、今、国内のみならず世界的にも脚光を浴び、異彩を放っている存在です。

市内の真ん中・広坂の金沢市役所前に約27,000㎡の敷地(旧・金沢大学付属小学校の跡地)を造成し、白を基調にした広大な円形の美術館が誕生しています。

この美術館が開館した時、ガラス張りの館内に夜間照明が灯り、あふれる光の造形に、子どもたちは思わず「あれって、UFO!?」と歓声を上げたそうです。

ともすれば国際的な美術館は、肩のこる、近寄りにくい存在になりがちですが、この金沢21世紀美術館は、観るほどにいざなってくれる“市民に開かれた美術館”をイメージさせます。

実際、エントランスまでのアプローチは緩やかに下る傾斜になっていて、心理的にも、敷居の高さをまったく感じさせません。

広坂近辺では、ここ数年間に金沢大学や付属小学校、石川県庁など、主要な機関が続々と郊外移転することになり、昼間だけでも1万人の人口が減少すると懸念されていました。

そこで、従来の町の賑わいを維持する新たなモチーフが模索され、このようなスタイルの美術館が創られたのです。その目的は「新しい文化の創造と新たなまちの賑わいの創出」で、未来の金沢への重要な役割を担っています。

金沢21世紀美術館は、オープン以来、年間150万人という途轍もない数の入館者を迎えています。その理由は、これまでの美術館概念を一掃してしまうかのような、自由な発想と新しい感性を求める2つのゾーン構成にありました。

それでは、21世紀美術館の中へとご案内しましょう。

まず、美術館の外周寄りは無料入館できるスペースで、より多くの市民がここを芸術・創作活動に活用し、それを見学者がいつでも親しめて、交流できるように配慮されています。

そして円形の中心には、現代アートの秀作を展示した有料ゾーンを設置。その一部を、ガラス張りの無料ゾーンから鑑賞することも可能です。

「世界の現在(いま)とともに生きる美術館」をテーマにし、好奇心を掻き立てる現代アート作品群は“展示”されているのではなく、むしろ、見学者参加型の“アミューズメント”のようです。高齢者から幼稚園児まで見学者たちが覗かせる白い歯や笑顔に、美術館という言葉すら浮かんでこないのです。

つまり、ここはアートによって創られる、市民交流の広場と言えそうです。

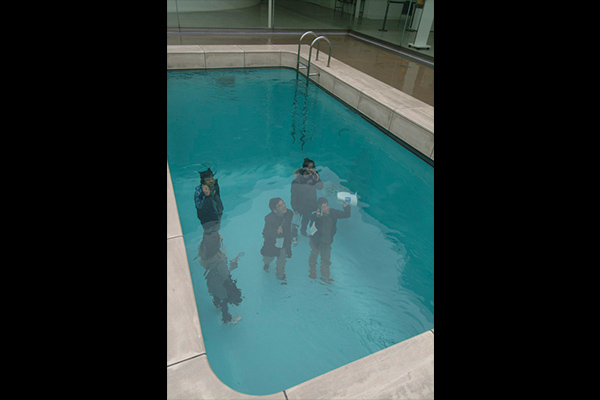

これは一見、何の変哲もないプールのようで「あれ?どうして美術館にプールが?」と小首をかしげるばかり。しかし、誰もが水中を覗いた途端、表情を一変させてしまいます。

プールの底には、たくさんの人、人、人。洋服を着たまま手を振ってくる人たちに、あなたは思わず、笑顔で手を振り返すことでしょう。

これは現代アートの巨匠/レアンドロ・エルリッヒが創り出した秀作で、題名は「スイミング・プール」。強化ガラス面に水を張っていて、地上と地下(プールの内部)の見学者が出会うことを想定したユニークな作品です。

そして、光をテーマにした空間作品「ブルー・プラネット・スカイ」も人気を呼んでいるアート。天井の四角い穴がキャンバスであり、刻々と変化する空を作品にしています。

ここでも見知らぬ人同士が、流れる雲の形を見上げたり、床を叩く雨音に耳を傾けるだけで、ごく自然に笑顔を交してしまうのです。作者/ジェームズ・タレルの“してやったり”の面持ちが、目に浮かぶようです。

金沢21世紀美術館で半日を過ごしてみれば、いつの間にか、忘れかけていた自分らしさが甦って、素直な気持ちを取り戻していることにきっと驚かされることでしょう。

訪れるたびに新しい魅力を輝かせ、心を惹きつけてやまない金沢。

この町には、美と芸を追求した百万石文化のプライドと誇りが、色褪せることなく受け継がれています。さらに今、そんな金沢のDNAは国際的に注目され、過去と未来の文化的融合をエネルギーにして、有機的な創造力にあふれる都市へ変貌していることを実感します。

創業390年という伝統を守りながら、常に斬新な商品とブランド戦略を展開し、トレンドやアートにも敏感な福光屋は、21世紀美術館を支援する主要なメンバーでもあるのです。

それでは、加賀の伝統と金沢の未来を醸し出す美酒物語を、そろそろ紐解くことにしましょう。