江戸に聞こえし名声「灘に白鷹あり」、そして伊勢神宮「御料酒」となる

灘の生一本を、今日も変わることなく醸し出す「白鷹」。現在娘婿である澤田朗が六代目を継いでいます。

創業者の辰馬 悦蔵は天保6年(1835)生まれと言いますから、今からおよそ170年前の人物。彼は地元の浅尾家に生まれますが、この家系は西宮郷きっての旧家で、豊臣秀頼が宿泊したとの歴史を持ちますから、西宮を預かる豪農か大商家といった身分と推察されます。

さて、その悦蔵。7歳にして父を亡くし、母・すが子の手で育てられます。

すが子は賢夫人として知られ、悦蔵が唯一の男児にもかかわらず、甘やかすことなく彼を丁稚奉公に出したのでした。

悦蔵はこの苦難をよく忍び、それどころか寸暇を惜しんで教養を身につけることに腐心します。この噂を伝え聞いた、西宮最大手の酒蔵「白鹿」の辰馬家では、第十代の吉左衛門が死亡した折り、三女の婿養子にと悦蔵を強く望んだのでした。当時にしてみれば、旧家がたった一人の跡取り息子を養子へ出すなど考えられないことですが、辰馬家の度重なる要望もあってか、結局、すが子も悦蔵本人もこの話を承諾したのでした。

しかし、悦蔵の人生が変わり始めたその時、日本の在り方も大きく変化しようとしていました。

突如として浦賀沖に黒船が来航、江戸は蜂の巣をつついたような大騒ぎになり、翌年にはロシア軍艦が大坂湾から兵庫沖をデモンストレーションするなど、時代の激震が勃発します。

そんな世相が、若き悦蔵にも新らしい生き方を気づかせたのでしょう。自分が生きたという、確かな証しがほしい。そう決断するや、悦蔵に辰馬家からの独立を口にしていました。

これに慌てたのは、辰馬家です。必死に翻意を促しますが、結局は男児が生まれたらその子を辰馬家の養子にすることで、悦蔵を納得させたのです。

そして明治元年、男児が誕生。後の十三代「白鹿」の蔵元となったこの男児は、貴族院議員にも選出されることになります。名門当主の座を辞してまで決意した“胆斗のごとき”悦蔵の独立は文久2年(1862)、28歳のことでした。

当初から悦蔵は、“超一流”を目指しました。それは、寸毫の妥協をも許さない“品質本位 ”の酒造り。あくまで、最高の酒しか求めないことを標榜したのです。

彼はある酒蔵を買い取り、心血を注いで酒造りに没頭します。この酒が、“灘の下り酒”に惚れ込んでいる江戸の人々に好まれ、一躍、人気銘柄としての評価を得ました。「白鷹」ブランドの誕生です。

大正時代になると、樽廻船のような帆船時代はそろそろ終わりを告げ、西洋技術によって蒸気船が登場します。

そこで白鷹では汽船を購入し、これまで以上にスピードアップして、出来たての新酒を東京へ運んだのです。むろん、白鷹の名声が東京中に轟いたことは、言わずもがなでしょう。

悦蔵は、“超一流の仕事には、それにふさわしい原料が必要”と、より良質の酒米を獲得するために奔走します。

当時、西宮界隈で酒造米として普及していたのは、兵庫県美嚢郡奥吉川村の鳥居米と同郡細川村の金屋米でした。そこで悦蔵は、奥吉川村の山田篤治郎らが苦心して改良を重ねた米に注目し、これに奨励金を拠出し、その品質向上に絶大な支援を贈ります。

これが現在の酒造好適米、吟醸酒づくりの王様と認められる「山田錦」の母体となったのでした。

その米を使用し、各種の国際博覧会で幾度となく大賞を受賞した悦蔵の「白鷹」ですが、彼は明治30年(1897)に隠居して悦叟(えっそう)と名乗り、二代目を長女もんの婿養子・悦蔵にゆずります。

しかし二代目は早逝、大正6年(1917)に三代目・悦蔵が跡を襲います。

つまりは、初代悦蔵の孫に当たるわけですが、この三代目は京都帝国大学を卒業後、選考していた考古学にさらに造詣を深めていきます。

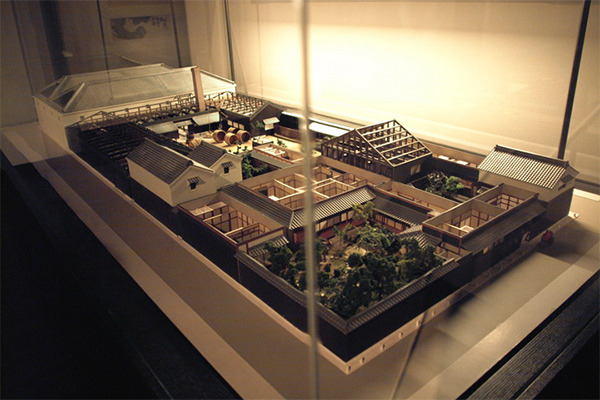

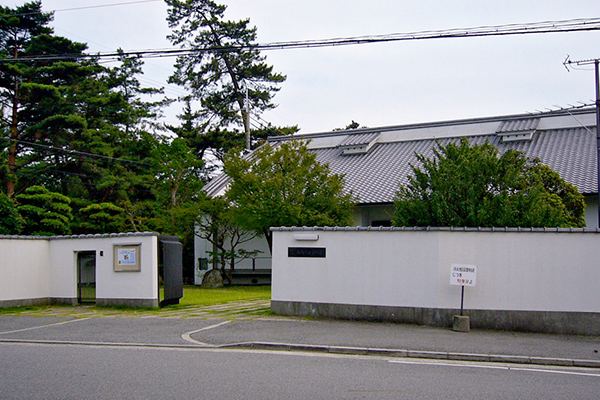

そして、考古学会の草分け的な存在として知られるようになりますが、白鷹を継承した後も考古研究を続ける学究肌の人でした。この三代目・悦蔵の研究論文や収集したコレクションなどを集大成した施設が、(財)辰馬考古資料館なのです。

大正13年(1924)、伊勢神宮の大御饌(おおみけ・神様の食事)に清酒が初めて採用されることになります。

この時、全国3,000余の酒蔵のなかから、唯一「白鷹」が御料酒として選ばれ、現在まで延々と引き継がれています。

1升瓶にして年間322本、これが朝夕の神様の食事に供されるというのですから、神様もかなりいける口なのかもしれません。ちなみに、御料酒は古式に則り、土器つまりカワラケに満たされますが、酒は時間とともにカワラケに染み込み、あたかも神様がお飲みになったように空になります。

現在の六代目澤田社長が就任したのは平成21年(2009)。初代・悦蔵の“超一流主義”“品質本位 ”を受け継ぎ、灘の酒の名に恥じぬ、伝統の辛口の酒造りに精進するといいます。

もちろん、同社に桶買いなどありません。今も昔ながらの伝統技法「生もと造り」に酒造りの良心を込め、生粋の灘酒を世に問い続けているのです。