岐阜のにごり酒に特化しつつ、「地酒VAN」で全国銘酒を普及する

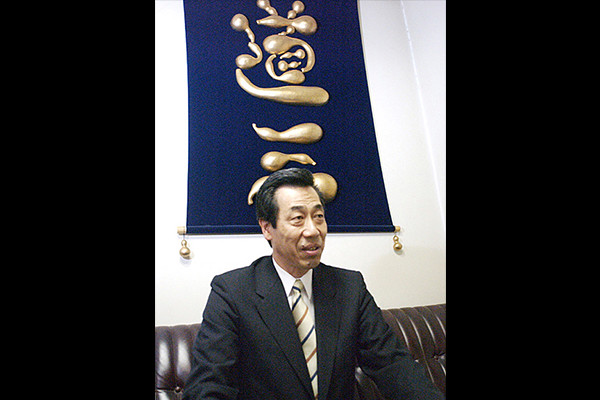

それでは澤田屋の伝統を今に継承している三輪 高史 代表取締役社長に、蔵元としての理念をインタビューしてみましょう。

「私の父である先代社長がよく口にしていたのは、『我々は、日本文化の流れの上にいる点である。その私という点から、お前という点にどうやって繋げていくか、その責任を果たすことが、時代ごとの蔵元の仕事なのだ』と。そして、点がつながって線になっていくことが、いわば“代々の伝統”ということなのでしょうが、しかし、各点が同じことを繰り返すだけでは、三代で終わってしまうとも言われます。つまり単純計算で、各点が3分の1ずつ商いを増やしていって、やっと現状維持ということになるわけです。ですから会社を伸ばすには、それ以上の努力が要る、ということになります」

伝統とは、革新の連続である。これが、父から学んだ経営哲学だったと、三輪社長は語ります。

聞くところによると、三輪家の先代蔵主たちには風変わりな人物が多かったようです。

政治向きのことになると、いきおい情熱を燃やす人もいたし、また本業をそっちのけで、遠く東北地方に塩田を営む者もいました。幕末には、これは本業との絡みでしょうが、江戸で米屋も開いていたと三輪社長は言います。

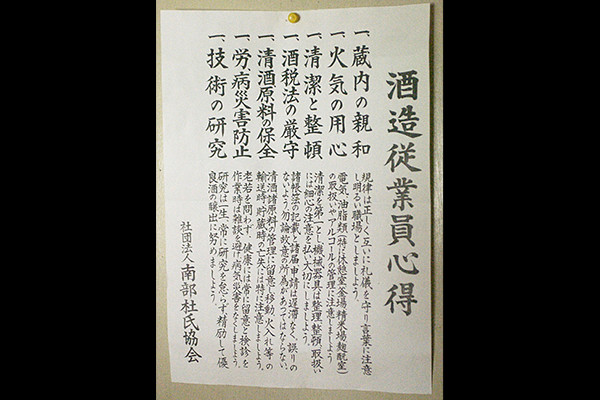

「そうした系譜から私が学んだものは、“創業の心”というものでした。何かを新しく始めるというのは、実は大変なことなんです。非常な苦労がともなうのです。私も会社を3つ4つ興してみて、創業者の苦労というものを身に染みて実感しました。ですから、我が社の行動理念のひとつに、“常に創業の心を忘れずに、行動します”と明記した次第です。また“風変わり”という点では、当社の商品構成も一般の蔵元とはやや趣を異にしているかも知れません。

通常の地酒蔵元なら、やれ大吟醸だ、純米吟醸だと誇示するところでしょうが、わが社の主力商品は“にごり酒”です」

確かに、三輪酒造は、にごり酒関連だけで全商品の9割を構成していますが、その分野では、群を抜いた存在。岐阜らしい山国をイメージさせるにごり酒が、今やトップブランドとしての矜恃と自負を備えていることも事実です。

さて、三輪酒造がにごり酒へ特化していることに、三輪社長は次のようなエピソードを教えてくれました。

「今から30年以上前の話になりますが、世界遺産の“合掌造り”で知られる白川村で消防大会が開かれました。その時の村長が、岐阜県消防協会長として参加していた私の父に、『観光客に売れる濁酒(どぶろく)を造ってくれないか』と打診したそうです。しかし、大垣と白川とは遠いので、近隣の飛騨高山の酒造組合に依頼したのですが、先方から断られてしまい、当社がお引き受けすることになりました。こうしてにごり酒を造り始めたわけですが、当社のにごり酒は3ミリの網目で濾していますので清酒には違いないのですが、網ごししなければ、本来のモロミとなんら変わりません。いわば濁酒(どぶろく)なのです」

しかも、三輪酒造では発酵途中の一番甘味のあるところで発酵を止め、即座に火入れ(殺菌)するそうで、これは搾りたての一番旨いところを、すぐに出荷していることになります。

これに比べて、一般のにごり酒は、うんと発酵させてアルコールを添加し、さらに加水して倍以上に薄めますから、シャバシャバ状態なのです。

できたての美味しさをそのまま生かした三輪酒造の「にごり酒」が、消費者の圧倒的な支持を得ている理由をよく理解できます。

そんなニッチな戦略を持つ三輪酒造ですが、一方では、大きなうねりを起こすイノベーションも巻き起こしました。

それが、三輪社長が構想し立ち上げた、“地酒VAN”です。

「にごり酒に特化しているものの、当社も清酒メーカーの一員ですから、最近の清酒消費量の低落傾向には頭を痛めています。酒造りというのは伝統産業そのものですが、しかし、売り方というのは、時代に対応しなければなりません。20年ほど前まで、全国各地の地酒メーカーの酒を扱う大手流通は存在しませんでした。逆にいえば、それほどチャネルに頼らなくても、地元需要で地方の酒蔵は生きていけた時代だったのです。

しかし、インターネットビジネスや電子マネーなどが当たり前の今、そんなご時勢でなくなったことも、厳然たる事実なのです。そこで私どもでは、全国の酒蔵がネットワークを組織し、インターネットを通じて消費者に各地の酒を提供できないかと、早くから“地酒VANサービス”を設立しました。最終顧客志向の時代、本当に良い酒とは、お客様が選ぶべきです」

もっともっと多くの、いまだ地方に埋もれている銘酒を広く世に問いたいという、三輪社長。

日本酒離れ、アルコール離れを起こしている消費者に、良い酒と出逢う機会を作りたい。それが、三輪酒造のテーマにもなっているわけです。