日本酒醸造学の賢哲・岸 五郎の愛弟子の名言は、「地震の災害転じて福となる!」

添え木や接ぎ板を当てた足場の良くない蔵の中を、颯爽と歩いて行く半被姿。吉井 民夫 杜氏の軽やかな足取り、屈託のない笑顔と大きな声は、とても81歳のものとは思えません。

創業者である岸 五郎から四代の蔵元に仕えてきた半世紀の匠の人生は、いかなる道であったのでしょうか。期待を抱いて、まずはプロフィールのインタビューに臨みました。

「私は大正14年(1925)に、サハリン(樺太)で生まれました。父親は寺泊の農家出身の越後杜氏で、当時、日本領土だったサハリンの酒蔵に、仲間ともども、家族連れで移住していたのです。5歳の時に『女子はかまわぬが、男子は帰郷せよ』と寺泊の祖父から命令があって、父母姉妹を残して私だけ戻って来ました」

薄っすらとした記憶の中に、日本人町の風景が走馬灯のようによぎると、吉井 杜氏は語ります。

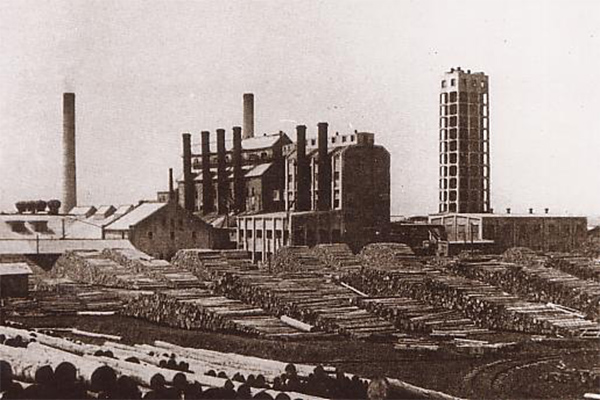

その後、昭和16年(1940)頃には、北海道の室蘭にある軍需工場で挺身隊として勤め、4年後の8月初旬、長野県の東部50部隊(陸軍)へ入隊しますが、その2週間後に終戦を迎えたわけです。

そして、昭和21年(1945)静岡県磐田市の蔵元でいよいよ酒造りに入門しますが、まったく素人からのスタートでした。

「周りは経験者ばかりで、私と同い歳の人でも立場は上でした。ですから、覚悟を決めて、下働きの“追廻し”から修行しました。そして6年後、私の知っている国税局鑑定官の先生が長岡にいらしていて、その方は岸 五郎 先生と旧知の仲だったらしいのです。岸 先生が、年間雇用できる人材を探していて、鑑定官の先生が『それなら若くて良い男がいるが、頑固で生意気なんだ。ダメもとで、使ってみるか』と私を紹介しましてね(笑)。昭和27年(1952)の7月に、お福酒造へやって来ました。それから、もう54年目になろうとしています」

岸 五郎のことを“先生”と呼ぶ吉井 杜氏。自分にとっては、生涯の師匠であり、杜氏の鏡であると、当時を懐かしみます。

岸 五郎の酒魂を相伝する、吉井 杜氏の酒。その秘訣を訊ねるや、意外なストーリーを知ることになりました。

「岸 先生の酒造りの教えは、私の人生のバックボーンです。“良い水で醸した、飲み飽きしない口当たりと米の旨味”を守ること、そして“酒造りは、儲け商売ではない”という精神が、時代は変わっても、私の心にはずっと生きています。孫のような年齢の私を、大事にして下さいました。ですから、人手が不足していれば酒造り以外の仕事も引き受けました。例えば、総務や庶務的な仕事、国税局や関係団体との折衝、地元酒販店への営業も担当しました。実は、そこからも大きな収穫を得たんですよ」

とにかく、何でも買って出た吉井 杜氏。気がつけば酒造りだけでなく、酒屋とはどのような仕組みになっているのか、蔵元とはどうやって営んでいるのかが見えるようになり、お客様に愛される理由、安定した品質の大切さ、ひたむきな勉強の重要さを痛感したそうです。

余談ながら、今もトラックで酒を配達する吉井 杜氏を、酒販店の主人たちは首を長くして待っているそうです。その元気な姿は、地元の人たちの復興への励みになっているにちがいありません。

それでは具体的な麹造りや仕込みについて、解説してもらいましょう。

「麹は、もちろん突きハゼを追求しています。それぞれの米の出来栄えや品質を見ながら、限定吸水した後、外硬内軟になる蒸し米を行います。ここで当社の仕込み水に微妙な調整を施すのですが、それこそ岸 五郎 先生直伝の手法なのです」

仔細な内容は企業秘密ですが、吉井 杜氏の解説によると、発酵を増進するリン酸、石灰質を若干添加しているそうです。

案内してくれた室では、出麹作業に蔵人たちが汗を流していました。米麹をひと口含んでみれば、しっかりとした歯ごたえとほのかな旨味を感じます。

「天然水の“大清水”は硬度4~5の軟水で、季節ごとに水質・成分が微妙に変化します。モロミになると、温度管理が難しいですね、気温が上がると一気に発酵しますから、低音を保つことがポイントです。穏やかに造っていかないと、まろやかさが出ませんね」

そう言って麹を握る吉井 杜氏の横顔には、まだまだ現役の若々しさが漲っています。

今まさに発酵中の酒母は、華やかさよりも、ほんのりと鼻先をくすぐるような香りを漂わせ、飲み飽きしない食中酒的な味わいを予感させるのです。

さて、お福酒造の酒米についてですが、山田錦、五百万石が主であることは当然ながら、訊ねてみたかったのは“山古志村の棚田米・一本〆”。地元・長岡市内でも収穫されていますが、お福酒造は山古志産にこだわっています。

「やはり、山古志産は格段に良いですね。錦鯉を育て上げる澄んだ沢水も、その要因でしょう。聞けば、全国の名産地の鯉は最終的に山古志村の池へ運ばれ、数週間かけて色を鮮やかにするそうです。そして、澄んだ空気と朝晩の寒暖差でしょう。尾根と谷の間に作られた棚田は、春から夏にかけて朝晩の気温差が15℃近くになるのです。ですから、しっかりとした米が稔ります」

この一本〆の特許申請も、実は吉井 杜氏が手がけたそうです。

正式には平成10年(1998)から使用し、今、その味のある酒が首都圏で密かなブームを呼び始めています。

そして、この一本〆の酒の手ごたえに、新潟県の農業試験場と酒造組合では次なる品種の酒米を育成中。近い将来、お福酒造からその美酒が登場するようです。

お福酒造の製造現場は、現在8名。吉井 杜氏以外は、すべて小千谷市や長岡市近辺に在住の社員です。吉井 杜氏の右腕としては、すでに副杜氏を担う人物もいて、熟練した蔵人たちが岸 五郎の精神を日々学び取っています。

そんな後継者たちに伝授する吉井 杜氏の最大の教えとは、何なのでしょうか。

「基本に忠実であること、これに尽きると思います。お福酒造の伝統の酒造りをきちんと守り、そこから応用できる技術や考え方に全員で取り組み、時代に則した方法を完成させることです。そのためには、いつも師匠や先輩を敬い、職場の和を心がけることだと思います」

自分自身、岸 五郎を恩師として尊敬し続ける吉井 杜氏。後輩たちには、そんな背中を見ながら、真面 目に一途に酒の道を極めてもらいたいと語ります。

若かりし頃は五郎に風呂へ連れられ、その背中を流し、ついには一緒に湯船に入らないかと誘われるほど可愛がられたとか。

「3年前には岸 先生と同じ黄綬褒章まで賜りまして、私は本当に幸せな男です。今日まで来れたのも、お福酒造のおかげです」

その言葉に、思わず筆者が「どうか100歳まで、現役でお願いしますね!」と激励すれば、「はい、震災から2年目を迎えて、まだまだこれからが正念場です。“災い転じて、福となる”をモットーに全員で頑張りますよ!」と満面の笑みで答えてくれました。

別れ際に取材スタッフは、吉井 杜氏、岸 社長、岸 専務とともに、出来上がったばかりの新酒を利き酒しました。そのふくよかで、米の味をしっかりと引き出した酒質は、来年の全国新酒鑑評会金賞受賞を充分期待させるものでした。

迎える春には、吉井 杜氏の美酒が、きっと新たな幸福を長岡の地に醸していることでしょう。