のぼり・前掛け・ハッピの地方の酒蔵から”世界のヤヱガキ”へ

ヤヱガキ酒造のある林田町は因幡街道沿いの陣屋町として栄えた街です。

現在は街道沿いに町家や商家の面影はほとんど残っていませんが、街道筋を歩くとひときわ趣のある家屋が目に入ります。ヤヱガキ酒造の蔵元、長谷川邸です。

「ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ」

我々を案内してくださるのは14代目蔵元、長谷川 雄三会長。

長谷川会長の案内で、蔵施設・研究施設を抜け、応接室へと向かいます。

「まずは歴史ということで、こちらを御覧ください。」

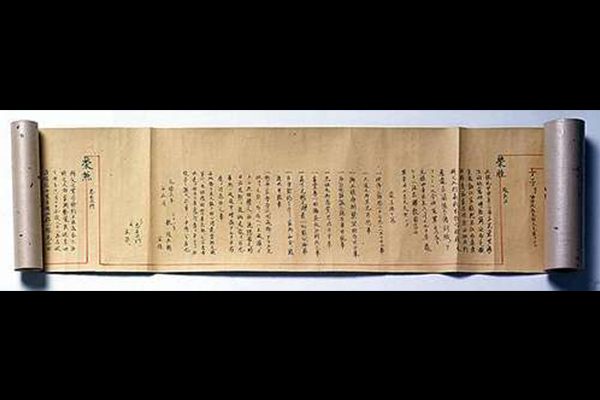

長谷川会長から見せていただいたのは、長谷川家の家系図。家系図を遡り開いていくと、なんと長谷川家の初代は藤原鎌足。11代目に長谷川氏に改めたのちも、日本史に残る数々の合戦に、源頼朝、新田義貞、赤松円心らとともに従軍しているではありませんか!

ヤヱガキの祖、長谷川家。

時は江戸時代、大和の邦から林田に移り住み、藤原鎌足から33代目の子孫、長谷川栄雅が酒屋と材木商を開くことからヤヱガキ酒造の歴史が始まったのです。

4代将軍家綱の時代であった寛文6年(1666年)、長谷川 栄雅は医者である兄栄里より家督を譲り受け、揖東郡林田町に酒類の製造と材木商を興す。

屋号はもうひとつの家業から“材木屋”とし、『生諸白』『松の花』という銘柄を造りはじめる。

「記録をたどると、当時の年間石高は200石程度でしたので開業当初は近郷の米を使って、近郷の人々に販売していましたのでしょう。

また、『生諸白』という銘柄から、澄んだ酒、清酒を造っていたものと推測されます。」

江戸時代、酒というとまだまだどぶろくのような濁り酒が主流の時代。

大消費地として確立されていた江戸では、上方で造られる「諸白」という澄んだお酒が流行していた。

ヤヱガキ酒造の『生諸白』も廻船に乗り、江戸庶民の喉を潤したのだろう。

栄雅没後も、栄雅の教えを守り、長谷川家は林田の里を中心に郷土の造り酒屋として商いを展開する。

そして嘉永2年(1849年)には材木商と酒屋を分離。兄である栄忠は材木商を、弟である栄郡は造り酒屋をそれぞれ継ぐ。この頃になると、醸造高も次第に増加し、新たに『曙』という酒銘も誕生する。

「幕末になると、林田も騒がしくなります。藩校で教授をしていた河野鉄兜が攘夷活動の中心となり、各地の文人たちがこの地に集まり、活動を行なっていました。栄忠と親交があったようで、当家の酒に『箙』という酒銘をいただきました。箙とは矢を入れて背中に背負うもので、長谷川家の酒の切れ味を表した銘であったのでしょう。」

幕末の動乱も過ぎ、明治政府が誕生すると、酒造業界を取り巻く環境も一変する。今まで、藩から与えられていた酒造株制度が廃止されるなど政府による制度統一が進む。富国強兵策の一環として、制度変更に伴い増税につぐ増税。酒税法への反対の気運が高まるなか、明治14年に長谷川家に新たな酒銘『八重垣』が誕生する。

「この酒銘は、古事記や日本書紀に登場する歌にちなんでつけられたそうです。歌を詠んだのは播州を拓いた大国主命の祖先にあたる速須佐男命です。出雲の国で八俣遠呂智を退治し、櫛名田比売と結婚した際の喜びを

『八雲たつ 出雲やゑがき つま隠みに やゑがきつくる そのやゑがきを』

と詠んだと伝えられています。」

清酒『八重垣』は厳しい酒税法にもめげず、売上を伸ばしていった。

そして大正3年、長谷川栄雅から数えて10代目当主長谷川勘二は、家業として行なってきた、酒類の製造・販売業を法人組織”長谷川合資会社”と改める。

長谷川合資会社は第一次世界大戦の好景気にも恵まれ、大正7年には1800石を記録する。

そしてこの年、ヤヱガキの歴史を変えることになる後の13代目当主、長谷川 勘三が誕生する。

昭和になり、12代目当主 長谷川 定夫の頃になると、従来の近郷中心の販売政策から都市部、主に神戸へと販売地域の拡大に務める。

しかし、金融恐慌・関東大震災の後遺症、世界大恐慌と昭和初期の日本の経済は深刻な不況に落ち込む。

さらに昭和12年に日中事変の勃発から太平洋戦争へと突入する日本は、清酒の生産統制、原料米の統制が行われ、酒造業界は深刻なダメージを受ける。

第一次世界大戦の後1800石まで増えた生産量が戦争末期には200石まで落ち込んでしまった。

大阪帝国大学工学部醸造科を卒業した勘三は終戦後、蔵に戻ると旧日本軍から支給された高粱を原料にした焼酎の製造を始めた。

物資不足の日本にあって、醸造に必要な設備は、自ら溶接し造っていった。

機械好きで研究者肌の勘三は合理的な酒造りを目指し、様々な醸造機械を発明する。

勘三が発明した長谷川式醸造機械・長谷川式自動製麹機は、業界内でも話題を呼び、全国の酒蔵にも販売される。酒造りの近代化だ。

高度成長に陰りが見え始めた昭和48年、戦後復興の好景気・清酒需要の拡大から、桶売り・三増酒が横行し、造れば売れる時代も終わり、勘三は今後の清酒業界を見据え、大きな方向転換を図る。

「これからの時代は量より質が重視される。」と、自社の造りを機械造りから脱却、昔ながらの造りに切り替えたのだ。

その年の秋には、自らも発起人の一人となり純米酒を造る中小メーカとともに『純粋日本酒協会』を設立。

その翌年には戦後統制の名残であった原料米割当制度が廃止され、酒造米を自由に購入することができるようになった。

勘三は酒造りの現場に「原料米のコストや生産効率は気にするな」と指示、以降最高の米をふんだんに使用し、最高の酒を造るようになるのであった。

「先代は酒屋の息子として生まれ、本人は『酒屋に生まれて損した』と嘆いていたそうです。本人は晩年までまったく酒も飲めなかったですし。当時、酒屋=家業のイメージで、そう『のぼり、前掛け、ハッピ』の世界ですよね。そんな家業に縛られるのが嫌だった、それを破壊し企業へと発展させたいとおもっていたのでしょう。規制と戦い、挑戦し続けてきました。13代目ですが、ヤヱガキを多角的な企業に成長させた実質的には創業者ですよ。」

酒造り、醸造機械の販売を行う一方で、まじめな技術者でもあった勘三は、酒造技術の応用で培養した紅麹菌から食用天然色素の抽出に成功。

合成着色料の発ガン性が問題となると、製品の生産が追いつかないほどのヒット商品になる。

酒造り、醸造機械、バイオと多角化するヤヱガキ酒造。

そんな過渡期にあった昭和52年、現会長 長谷川 雄三が、勘三の次女との結婚を機にヤヱガキに入社する。

「結婚の際、先代からは『名前は変えんでいいから、仕事を継いでくれ』と言われましたよ。結婚後もかわいがってもらい、他界した父にかわり新しい父親ができたようでした。入社後は、最初の一年は各事業の研究に専念しました。酒蔵では蓋麹を使って麹を造り、研究室では遠心分離機で実験。醸造機械を販売することもしました。この間、義父は一言も口出ししませんでした。」

昭和59年、勘三が脳出血で倒れると、雄三に会社の経営全般を任せる。

勘三が育んだビジネスを収益事業へ発展させ、また経営体制の再構築を進めるのであった。

酒屋から企業へ、うまいものを造る酒類メーカーへ発展を遂げたヤヱガキ酒造。

平成5年には平成4年酒造年度全国新酒鑑評会で金賞を初受賞。

蔵人のたゆまぬ努力で造られる、『清酒 八重垣』。

この珠玉のしずくに宿る、勘三の理念を引き継ぎ、革新する今のヤヱガキ酒造について、次項で長谷川会長にお話を伺おう。