「美味しさの幸せ」をプロデュースする、トレンド系、いごっそう社長

司牡丹酒造としては四代目蔵元にあたる竹村 昭彦(たけむらあきひこ)代表取締役社長は、昭和37年(1962)の生まれ。司牡丹酒造が始めて10000石を突破し、あの豊麗大吟醸司牡丹が発売された年です。

「蔵元の息子でしたが、酒は大嫌いでした(笑)。大学時代は東京の寮住まいだったのですが、地方出身者が多く、先輩にしこたま酒を飲まされましてね。毎夜の酒盛りに、辟易していました。ですから、後を継ぐなんて実感は持てなかったですね。でも、卒業してから気づいたのですが、私が学んだ学習院大学は、当家とゆかりの深い田中 光顕 伯爵が院長を勤められていたのです。これも、何かのご縁でしょうね」

苦笑いする竹村 社長ですが、その人となりは、日本酒ファンの間で“知る人ぞ知る、美味しさのプレゼンテイター”として通っています。

話を聴きつつ案内された「酒ギャラリー・ほてい」も、平成8年(1996)に竹村 社長がプロデューサーとなって古い倉庫を大改装したもの。

ゆかしい風情の空間に、試飲・販売コーナーはもちろん、地酒グッズや小粋な和のアイテムまで揃えられ、そこかしこにセンスが感じられるのです。土佐人らしい豪放磊落な雰囲気、明朗でしなやかな表現力、理路整然とした語り口など、インタビューが進むにつれ、筆者は竹村 社長の魅力に引き込まれます。

竹村 社長のプロデュースセンスは噂に聞いていましたが、その基本はどうやって会得したのかをインタビューの冒頭に知ることができました。

「大学卒業後は、酒蔵とは正反対のトレンド系の仕事を選びました。昭和59年(1984)東京の恵比寿にあった、ファッション雑貨やお洒落な菓子類などを扱う会社に入社したんです。当時ブレイクしたのが、オリジナリティーいっぱいのクリスマスツリー、ハロウィンのパーティグッズなどですね。個性的で斬新な商品を他社より先に企画して、仕掛けていくビジネスを営業マンとしてプロデュースしていました」

なるほど、伝統を頑なに守る酒造メーカーとはまったくかけ離れた、流行の先端を追いかけるビジネスです。ギフトチャンスや催事の時には、連日徹夜で仕事をこなさねばならない業界だけに、その苦心は並大抵のものではなかったはず。

一般的に蔵元の後継者は、将来を考えて、家業と関係を持つ商社や酒販会社などに入社することが多いと聞きますが、竹村 社長は独立独歩の道を選んだのです。

「親の思う壺にまんまと入るのは、イヤでしたから(笑)。その会社が何かを企画すると、たちまち世間で評判になってブームを巻き起こしました。だから、厳しい仕事でしたが、プロデュースに没頭してると、これを自分が動かしているんだという快感・感動が湧いてくるんですよ。でも、体力的にもキツイ業界でしたから、最後は歳に負けました(笑)」

屈託のない表情で嬉しそうに語る竹村 社長を見ていると、ピッタリの仕事にめぐり合っていたことを感じるのです。

竹村 社長は平成2年(1990)に帰高し、司牡丹酒造に入社しました。製造現場での研修後、販売チームの一員となり、その2年後には維早夫 社長をサポートして、新しい社是である“源、和、創、献”を掲げています。

「“源”は先にも述べましたが、4世紀にわたって司牡丹酒造を築いた先人への感謝と中興の人物である曽祖父・源十郎への思い。“和”は、日本古来の伝統・文化・精神の結晶が日本酒であるということ、技術と自然の融合、蔵元と社員・蔵人との和、そして酒によって人々の関係が潤い、素晴らしい調和を生み出すためのコミュニケーションも意味しています。“創”は、常に創造し精進すると言う意味で、“献”には社会に対して貢献していくという意味があります。そして、この新たな社是の延長線上に始まったのが、“土佐・本物・エコロジー”の推進です」

竹村 社長の口から飛び出したこの“土佐・本物・エコロジー”のスローガンを聞いただけで、何とも大らかで、美味しそうなイメージがふくらみます。

この新展開は平成8年(1996)からスタートしていますが、土佐の酒らしさを見つめ直し、地元の米、水、環境にこだわりながら本物の地酒メーカーとしての使命を追求する、壮大な構想のようです。

その具体例を、竹村 社長に解説してもらいましょう。

「高知県産山田錦をご存知ですか?当社には現在、佐川地区産の山田錦、窪川地区産の山田錦の2種類を使った純米吟醸酒があります。この山田錦栽培の取り組みは先代社長の頃から高知県下では始まっていたのですが、何度も失敗を繰り返しているんです。どうしてか分かりますか?」

そう訊き返された筆者の頭に浮かんだのは「高知は二期作が有名で、米造りには適しているはずだが……」という安直な想像だけ。

「なぜ山田錦は、兵庫県の吉川地区のものが最高と言われるのか。その理由は、あの地域特有の水はけと風通しの良さ、朝晩の大きな温度差、家庭排水が入らず窒素分の少ない水田、そして夕陽の当たる山裾にあります。

以前は、そんな地域を高知県内で探すのが難しかったのと、背丈の高い山田錦は、台風銀座の高知でなぎ倒されることが多かったからです。しかし、私は永田 照喜治 先生が行う素晴らしい農法を知り、この挑戦に踏み出したのです」

竹村 社長は、平成7年(1995)に高知県でのセミナーで永田農法と出会いました。この永田農法とは、その作物を原産地のような過酷な土地で育てることで本来の生命力を発揮させ、強く丈夫に育成し、豊かな栄養も蓄えさせる方法です。農業はもちろん、水も肥料も極力与えないのが特長です。

「永田農法で指導された山田錦は、背丈を短くするため苗段階から水も肥料も少なくしているんです。そして、田んぼの肥料も少なくして窒素は増やさない。さらに、何度も田んぼの水を切って、稲の根が横に這うようにするのです。こうやって育てられた山田錦は、土にしっかりと細い根を張りめぐらし、三度の大型台風にもビクともしませんでした」

ところが、佐川町の山田錦と窪川町の山田錦は、まったく味が異なるんですよと、竹村 社長は少年のように顔を輝かせます。

実際、筆者が飲んでみた佐川産山田錦の純米吟醸は上品なキレと爽やかさを持ち、窪川産山田錦の純米吟醸には、真綿のような自然なふくらみを感じました。

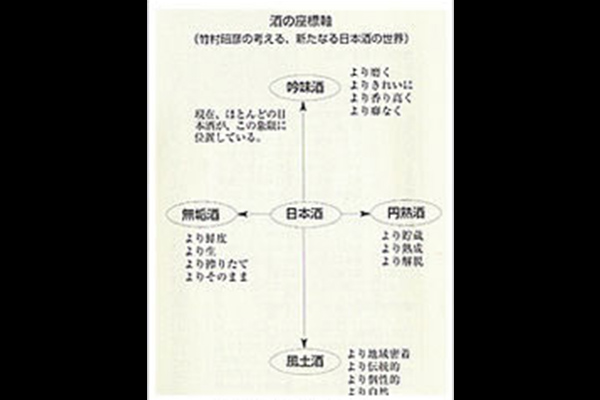

「永田農法の米で仕込んだこれらの酒は、土佐の風土に根ざした製品なんです。今までは良い米を磨いて良い香りを持たせた吟醸酒が美酒のように吹聴され、いずこの蔵元もそれを常道にしていました。でも、それは過去の三倍醸造酒だらけの頃と同じことになって、全体の同質化=地盤沈下へ陥ってしまったわけです。でもこれからは、もっと個性的な日本酒で、いろんな可能性を求めるべきだと思います。より地域密着した、より伝統的な、よりナチュラルな、そんな価値観で醸したうまい酒があっていいと、私は思います」

竹村 社長のアピールする“風土酒”は、自ら考え出した“新しい日本酒座標軸”の中にしっかりとポジショニングされています。

ちなみに司牡丹酒造は、高知県の酒造好適米である「土佐錦」や「風鳴子」「吟の夢」なども、すでに永田農法での栽培を開始しています。

これらの風土酒用の米は、司牡丹酒造の全米量の割合にすれば現在15%ほどですが、将来的には司牡丹酒造の社員で山田錦を栽培し、高齢化する佐川町への貢献も含めた“日本酒シャトー”を検討しているそうです。

さて、次は販売面での考察を聞かせてもらいましょう。現在の地酒業界の動きを、司牡丹酒造としてはどのように考えているのでしょうか。

「今は、いろいろなやり方があってしかるべきだと思います。過去の地酒ブームは、手に入らない酒=希少価値を演出することが、売れるための戦術でした。事実、当社よりも製造量 が多いはずなのに、市場には品薄であるように操作している蔵元もありました。でも、そういうやり方は、私は好きじゃない。酒屋である以上、本来の日本酒然とした価値とは何かということを、司牡丹は追求します。

そのためには、消費者の方々とのダイレクトなコミュニケーションが一番大事です」

手前味噌ですが、私のように消費者の方々と頻繁に御付き合いしている蔵元は少ないと、竹村 社長は胸を張ります。

筆者の知っているのは、年1回、東京で催されている「新・司牡丹の会」。そこでは“大吟醸袋吊り今搾り”というユニークな仕掛けが用意され、先述の竹村 社長のプロデュースセンスを髣髴とさせます。また全国で「オトナノ御馳走探偵団/通称・オトゴチ」なる司牡丹ファンクラブを組織し、機関誌やギフト案内などを発行。消費者と司牡丹の酒&ごちそうを楽しむコミュニケーションを、しっかりと展開しているのです。

蔵元というよりも、プロデューサーのような竹村 社長。そこで、今、消費者に日本酒を選んでもらうためには何が不可欠なのかを訊いてみました。

「今の時代、どんな商品でも、モノそれ自体のみの価値に頼って売ることはあり得ないでしょう。つまり、モノとしての商品の背景にコトとしての付加価値を持たせ、欲求を増幅させる酒でなければ、求めてくれないのです。ですから、私は社員に『酒を売ろうとするな!酒というモノだけなんて、誰も欲しくないんだ!』と常々諭しています。モノが不足していた時代は、酒を飲むことがストレス発散の本能的な方法でした。しかし商品が飽和した現代は、酒を欲求することに明確な動機付けが必要なのです」

珠玉の酒、希少酒などのプレミア酒の時代は、もう終わった。そのような“モノ”で幸せを感じる時代から、幸せになれる“コト”を酒に結びつける時代だと、竹村 社長は答えます。

そして、そんな創造力やアイデアを駆使して“美味しさの幸せ”を演出することが、自分のスタイルだと付け加えます。

「私は、四季を愛でながら旬の食と旬の日本酒を楽しむ会を継続的に行っています。“旬があるのは日本酒だけ”というテーマなんですが、例えば、雪解けの頃に採れる山菜は、冬場の体に溜まった毒気を抜いてくれますが、その山菜には搾りたての薄にごりの酒がピッタリ合います。どちらも心身を新鮮にしてくれる、春ならではの旬ですね。夏はキュウリや茄子、トマトなどの瑞々しい野菜で水分補給して、利尿効果も高まります。お酒は、生酒などの爽やかな風味のものが合います。そんなごく自然な楽しみ方には、?き酒師もソムリエもいらないんですよ。旬の食材と旬の日本酒が合うということだけのことですから。だから、日々の日本酒を飲む場でも、それぞれの満足感・幸せ感があることが一番不可欠なんです」

そう締め括ってくれた竹村 社長は、こんな言葉を思い出したように語ってくれました。「私がいた東京の会社のコンセプトは、“Justmyfavoritestuff=好きなカタチいろいろ”でした。自分自身で、お気に入りにできるもの、夢中になれることを創り出すことは、楽しいじゃないですか」

土佐の好漢!という言葉がふさわしい竹村 社長。その新たなプロデュースに期待しつつ、筆を置くことにしましょう。