”酒屋らしさ”と”中庸であれ”を守り続ける、古澤家の哲理と血脈

閑静な住宅街の中に建つ、古澤酒造の門構え。清楚な木戸を入れば、そこには約6000坪の広大な敷地と蔵棟が広がり、年輪を感じさせる母屋の白壁にしばし見惚れるばかりです。「古澤家の酒造りは、初代・古澤 四郎治(ふるさわ しろうじ)に始まり私で五代目となりますが、四郎治から以前の姓は石川と申します。石川家は四郎治まで十一代続いた家柄で、最上川を行き来する船運を商っておりました。現在の場所は遠祖の頃より変わっておりませんし、寒河江八幡宮の氏子総代で、慈恩寺が菩提寺です。江戸時代までは最上川の流れがこの近くまで蛇行していたので、水運には便利だったようです。

また、この界隈は鎌倉期の領主・大江 親広の頃より“北楯(きただて)”と呼ばれています。他に南楯、本楯の村もありまして、本楯は最上川に近接しており、河岸や市場が置かれていました。石川家はこの本楯から発着する川舟の、元締め的な存在だったのです。舟には米や青蘇(染料)などの地元産物を積み下り、北前船に載せて上方へ送りました。帰りには京都からの陶器・古着などを満載して溯るのですが、その際、舟を安定させるために、このような石材を底へ置いたようです」

そう語りつつ、中庭に据わる雪見灯篭を紹介してくれたのが、古澤酒造株式会社の五代目・古澤 康太郎(ふるさわ こうたろう)社長です。社長ご自慢の灯篭には、侘び寂びた京の趣が映っています。

ちなみに、寒河江は元和8年(1622)出羽の領主・最上家の所領没収と同時に、徳川幕府直轄の天領となりました。そのため領民の暮らしは諸藩より豊かで、穀倉地帯が発達し、つまりは古澤家の舟運も大いに活況したのでしょう。

天保7年(1836)古澤四郎治(しろうじ)が酒株を購入し、古澤酒造は呱々の声を上げます。

四郎治は、石川家十一代目・重兵衛(じゅうべい)の次男として古澤家へ婿入りします。ところが、石川家の長男が夭折したため、跡取りとして古澤の妻ともども実家へ戻り、古澤姓のまま家督を継ぐこととなったのです。

「江戸時代の寒河江は天領というお国柄で、あくせくせず、20軒ほどの酒蔵がゆったりと酒を醸していました。事実、先祖が酒屋と言う人が、私の周囲には4、5人います。当時は寒河江川や最上川から引き込んだ用水で水車を回して、米を搗いたのです。ですから製造量は少なく、せいぜい200石ほどだったのでしょう。当家は先祖代々の舟運で米を扱っていましたから、原料米の選定には精通していたはずです」

つまり製造量は少なくとも、上質の原料で丁寧に造る酒だったと古澤 社長は語ります。

古澤 康太朗 社長

四郎治の醸した酒は、地元酒の中でも人気が高かったようです。実は、それを伝えるユニークな逸話が残されているのです。

古澤酒造では銘酒・紅葉盛(もみじざかり)が販売されていますが、これは創業時より続く上撰クラスの人気酒です。その名の由来は「四郎治の家の紅葉が真っ赤に染まる頃、古澤の酒は“秋上がり”して美味しくなる」という世間の評判にありました。つまりは、熟成した“冷やおろし”だったわけです。

人気を呼んだ紅葉盛は、その後、山形の料亭や遊郭などの高級店でしか飲めず、いつしか「これもり」と呼ばれるようになりました。

紅葉盛=「こうようもり」ならば理解できますが、はて「これもり」とは、いかに?

それは能舞台の“紅葉狩り”に結びつけて、人知れず広まった愛称でした。「平安時代に京都・嵐山で美女たちが紅葉狩りをしていると、鹿を追っていた平維茂(たいらのこれもり)が通りかかったそうです。維茂が静かに通り過ぎようとしたところ、女たちに引き留められ、その舞に酔い、盃を重ね、いつしか維茂は深い眠りに落ちました。しかし、夢の中で神の声を聴いた維茂が目を覚ますと、女たちは恐ろしい鬼の姿となって維茂に襲いかかろうとしていました。

咄嗟に立ち上がった維茂は、霊験あらたかな剣で鬼を斬り倒したのです。これにあやかって、遊郭の娼妓に杓をさせる客は平 維茂と同様、『騙されはしないぞ!』とほのめかす意味で『これもり、持って来い』と注文したそうです」

爾来、紅葉盛は根強い人気となり、現在も古澤酒造を支えるブランド酒なのです。

紅葉盛のモチィーフとなった“もみじ”の木は古澤酒造の庭先から姿を消しましたが、その古木を使った古澤酒造資料館の看板が、ゆかしい歴史を物語っています。

明治時代に入ると古澤酒造の酒は山形県内に広まり、醸造量も徐々に増えました。

二代目・古澤 徳治(ふるさわとくじ)が吟味を重ねた美酒の結晶として、銘酒・澤正宗が明治40年代に誕生します。その前身の銘は澤之鶴。ラベルには鶴の絵が描かれ、寒河江に舞い降りる鶴に縁起をかついだものでした。

しかし、当時義務付けられた商標登録の申請で、すでに灘の蔵元が澤之鶴を取得し不許可となったため、正式に澤正宗を登録したのです。

大正6年(1917)には、現在の古澤酒造資料館のある仕込み蔵が完成しています。この時代を担ったのが、三代目・古澤 徳治(ふるさわ とくじ/世襲)でした。

「古澤家には、『酒屋は酒屋らしく』という家訓がありまして、それは代々相伝されてきました。これは、大店の旦那として振舞うのではなく、製造業の主人として財の投資、設備の導入、品質の向上、諸費の倹約に励めということです。三代目・徳治は私の祖父ですが、これに徹した人物です」

この三代目・徳治は昭和初期まで近代化・高品質化に心血を注ぎ、古澤酒造中興の祖として数々の功績を残しています。特に当時は精米について腐心を重ねたと、古澤社長は付け加えます。

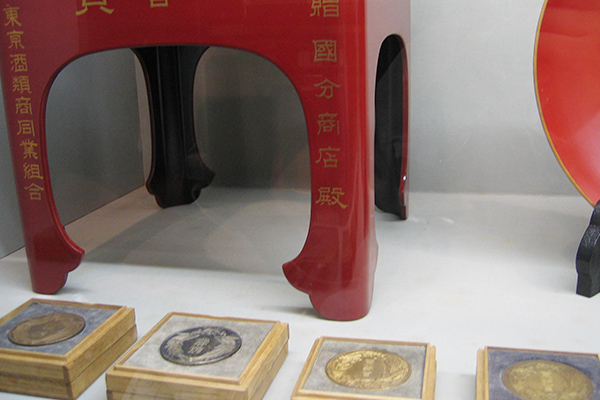

社屋周りの水路に水車を連ね、その後、米国製の横型精米機を導入し、ひたむきに酒質を向上させています。その結果、昭和3年(1928)より仙台国税局管内清酒品評会において3回連続優勝の金字塔を打ち立て、2年後には名誉賞を賜ったのです。

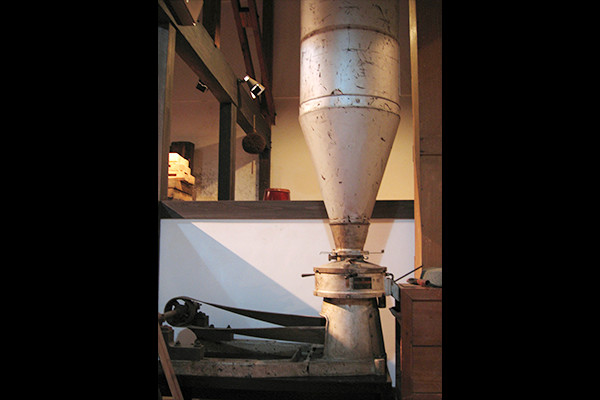

幾多の受賞とともに特筆すべき三代目・徳治の足跡は、昭和5年(1930)の澤式精米機(さわしきせいまいき)の開発、国産第1号の東芝製電気冷蔵庫の導入でしょう。

澤式精米機は徳治と機械メーカーが協力して完成させたものですが、従来の横型精米機を大幅に凌ぐ最新鋭の縦型精米機として脚光を浴びました。

横型で磨いた米には糠が残り、吟醸造りが出来ませんでした。

しかし、澤式精米機では臼の形状、磨きの精度が飛躍的に向上し、今日の高精米に近づく品質を確保できました。徳治はこの会心の名機を十数台稼動させ、究極の澤正宗を醸したのです。

こだわりの精米主義は今日も受け継がれ、むろん古澤酒造は、全量自社精米100%を常としているのです。

また、徳治は蔵付き酵母の培養にも没頭し、優良な品種を抽出するとこれを冷蔵保存するために、遠く蔵王の風穴まで通っていました。

そして昭和5年(1930)、東芝製冷蔵庫が発売されるや、徳治は迷いもなく購入し周囲をあっと驚かせます。その価格は740円、なんと当時の家一軒に値するものでした。

昭和の戦時統制下、古澤酒造は軍需工場に指定されました。戦地向けの焼酎・ウィスキー、松根油などの製造を命じられ、休業・廃業の憂き目は免れています。

戦後も好調に回復し、昭和23年(1948)には株式会社へ改組。この頃に、東の蔵棟を瓶詰め工場へと改造しています。

さらに昭和40年(1965)には鉄筋3階建ての徳之倉(のりのくら)を完成させ、5年後には通産大臣賞を受賞。その後も、数年毎に製造設備を充実させました。

そして昭和55年(1980)頃、製造量はようやく5000石ほどに達します。

こうして見ると、ブームや風潮に左顧右眄することなく、一歩一歩を確実に踏みしめてきた古澤酒造の「酒屋らしさ」が浮かび上がります。蔵元は四代目・健太郎から現在の康太郎社長へ継承されましたが、二人ともが古澤家のモットーを忠実に守ったということでしょう。

と言うのも、健太郎は清酒ブーム、康太郎は地酒ブームに直面しながらも、冒険的な投資や市場進出に迷うことなく、地元主義に徹した手造りの酒を貫いています。

「現在も地元への供給が80%、県外が20%ですね。中庸の精神と申しますか、流行の最先端を追うでなく、時代に疎いでもなく、まずは現状を冷静に見つめて、当社に合ったポジションで対応することが古澤酒造の経営学です。私は、これを祖父から何度も教えられました」

たとえ3番目に甘んじても、落ち着いて見極めることでリスクは少なくなると古澤 社長は力説します。察するに、このポリシーを重ねてきたからこそ設備と品質が充実し、平成元年(1988)以後、澤正宗は全国新酒鑑評会金賞に8度も輝いたのでしょう。

誠実な酒造業としての徳を受け継ぐ、古澤 社長。その信条には祖父・徳治から諭されたものが多く、徳治は大いなる哲人・中村 天風(なかむら てんぷう)氏に師事したそうです。

そんな体験談も含め、古澤 社長の魅力は蔵主紹介のページでクローズアップすることにしましょう。

急がずとも留まらず、焦らずとも出遅れず……澤正宗の確かな品質と出羽の酒らしい味わいは、古澤酒造の哲理とともに、これからも生き続けることでしょう。