いざ、遥かなる蝦夷へ!海の男の冒険心が、中国銘酒「國盛」を生んだ

中埜酒造株式会社は、弘化元年(1844)の創業です。創業者の名は小栗 富治郎(おぐりとみじろう)。不思議なことに、中埜姓の人物ではありません。

おそらくは縁戚関係にあるのだろうと推察しつつ、現社長の中埜 昌美 氏に確かめてみました。

「中埜酒造株式会社は、この初代の小栗 富治郎なる人物が、私の先祖である中埜 又左衛門(なかのまたざえもん)から酒造株を譲り受けた時を創業年としております。この中埜 又左衛門は、当社のグループ企業である株式会社中埜酢店(ミツカン酢)の創業者ですが、元々は味醂や酒も造っていました」

中埜社長から提供された資料によると中埜家は遠祖の頃より在郷の地主的存在で、尾張藩から余剰米を使った酒造権(酒株)を与えられていたとあります。そして、これらの物産の船便も手がけ、文化年間(1804~1818)頃には知多湾から江戸、遠州、鳥羽、紀州、上方への海運業を支配し、知多一円で群を抜くほどの大店に発展しているのです。

中埜 又左衛門は中埜本家から分家した人物で、酒粕を使った「粕酢」を江戸に売り込み大成功しました。

酒粕は当時の半田の産業廃棄物となっていたのですが、山吹色の酢の馥郁とした味わいが江戸で流行っていた立ち食い寿司にマッチし、大ブレイクしたわけです。これは「早寿し」と呼ばれ、今も半田市の名物となっています。

どうやら、現代の江戸前寿司が完成したのは、又左衛門の功績であると言っても過言ではないようです。

さて、中埜酒造の創業にテーマを戻しましょう。

小栗 富治郎は、中埜 又左衛門からどのような経緯で醸造業を引き受けたのでしょう。実は、富治郎は又左衛門の商っていた粕酢を運ぶ船頭の一人だったのです。

文化8年(1811)、すでに又左衛門は55歳となっており、酢と酒の醸造業は磐石なものとなっていました。又左衛門は各地へ商品を運ぶために、“手船(てぶね)”と呼ばれる雇い船頭を30人、つまり30隻の輸送船を抱えていました。

手船は委託販売業者であり、商品は一旦船頭に売り切られるため、儲けるか損するは船頭の手腕しだいでした。この中に、小栗 富治郎も存在したのです。

富治郎は18歳の時に船頭だった亡き父の後を継いで、中埜家の手船として江戸へ向かいますが、あろうことか生前に父親が作った借金のせいで積荷をすべて差し押さえられてしまうのです。

途方に暮れる富治郎に、一人の老水夫がこう直言します。

「こうなったら、一か八か、蝦夷にでも行って一攫千金の大商いをしてみましょうや」

その頃の蝦夷など、まったく海の果て、異国の地。しかし、この声に千載一遇のチャンスを賭け、富治郎の船は乏しい残金で買い付けた日用雑貨を積み、北海道(松前方面)へと向かいました。そして、無事に到着するや、江戸の品々は丸ごと高値で買い取られ、返す船でニシンやイワシなどの肥料(干しか)を江戸へ運び、これまた大儲け。富治郎は、莫大な借金をすべて帳消しにし、起死回生の勝負をものにしたのです。

その後もメキメキと頭角を現してきた富治郎の天稟の商才に、又左衛門は酒造株を譲り、粕酢造りに注力する中埜家の補佐役として全幅の信頼を置いたのでした。

酒造業で財を成していった小栗 富治郎は、海運、木綿問屋、金融業など多岐にわたる実業家として、幕末から明治維新には東海経済界の雄として名を馳せていきます。新たな文明開化の時代を迎えて、さらなる発展を願い、酒名は「國盛」としました。

そして、二代目・小栗 富治郎は貴族院議員を兼ねる名士となり、三代目・富治郎の時には関東式の醤油、時計製造も着手し、明治20年(1887)頃には本家本元の中埜酢店を追い抜くほど隆盛したのです。そのめざましい発展により、明治23年(1890)知多半島で行なわれた陸海軍連合大演習の際には、大本営・明治天皇の御逗留先として小栗 富治郎邸に白羽の矢が立ちました。また、明治31年(1898)には、新たなビール会社・カブトビールの経営にも参画しています。

しかし日露戦争後の明治40年(1907)、にわかに小栗家の頭上に暗雲が垂れこめます。

対米、対清貿易の不振から綿糸・綿織物・生糸の市場が暴落し、ここにのめり込んでいた小栗家は大打撃を被りました。

小栗銀行は取り付け騒ぎを起こして倒産、系列会社はすべて売却せざるを得ませんでした。この「國盛」存亡の危機に、ふたたび中埜家が立ち上がることになります。

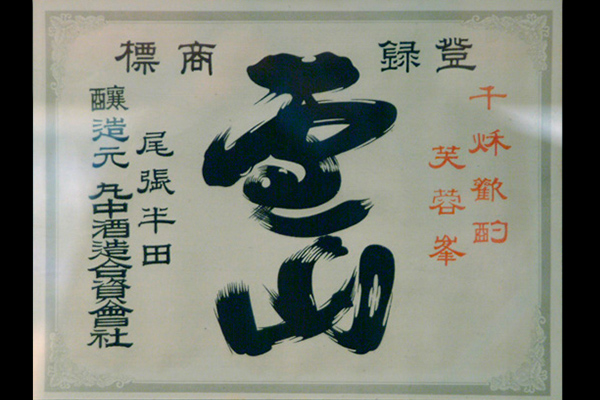

明治42年(1909)中埜酢店の五代目・中埜 又左衛門は、半田の老舗銘酒の一つである「雪山(せっさん)」の蔵元・滝本家と提携し、丸中酒造合資会社を設立しました。この社名の「丸中」は、中埜家の家紋である「丸に三」の丸と、滝本家の「中」を合わせたものでした。

中埜家の潤沢な資金を受けた丸中酒造合資会社は急速に甦り、大正4年(1915)には滝本家の雪山蔵を吸収合併しました。当時の酒は「國盛」のほかに、「雪山」「日出國(ひのでくに)」、焼酎の「勲盃(くんぱい)」など、知多を代表するブランドとして名を挙げたのです。

ここで「國盛」にちなむ、ある人物を紹介しましょう。それは、明治時代半ばから大正時代にかけて全国を吟遊していた俳人・河東 碧梧桐(かわひがしへきごとう)です。

彼は、正岡 子規の直弟子の一人です。また、高浜 虚子とは子規の同門ながら、イズムの異なりから終生ライバル関係にあり、“俳壇の双璧”と讃えられました。

この河東 碧梧桐は大正9年(1920)に半田を訪れ、丸中酒造に逗留しています。そして蔵の敷地内で句会を催し、「國盛」の揮毫を残したのです。

中埜 社長は、河東 碧梧桐と昵懇な間柄であった先祖に想いを馳せながら、語ります。

「私の曽祖父である五代目・中埜 又左衛門と親交が厚かったようです。諸国を吟遊する文人墨客は、蔵元で逗留されることも多かったのでしょうね。國盛の書は、現在の商品ラベルに使っておりますが、実は偶然に発見したんですよ。酒の文化館建設のために旧蔵を改修してると壁に小さな穴がありまして、そこに隠されていたのです。折も折、NHKが特集番組で河東 碧梧桐を取り上げ、いろいろ調べてみると当社との関係が浮かんできたのです」

中埜 社長は、碧梧桐の揮毫は現代のタイポグラフィーデザインにも通じる傑作と高く評価しています。

さて、昭和時代に入ると戦時下の配給統制によって、丸中酒造は合成清酒や甲類焼酎などの製造を余儀なくされます。また、軍部の指示によってブランデーの製造免許も取得しました。

これはブランデー醸造で溜まる沈殿物から無線機に使うパラギン酸を取り出すためで、全国の蔵元へも同じ命令が出されていました。

この頃の丸中酒造の社主は、中埜家と滝本家の交代制で目まぐるしく入れ替わりました。

昭和19年(1944)、マグニチュード8を記録した「東南海地震」によって半田市は壊滅状態に陥りました。市内の大半の建物は倒壊、瓦礫の山と化し、中埜酢店の大蔵の屋根も崩れ落ちましたが、丸中酒造の酒蔵は少し傾いただけでした。

また、昭和34年(1959)には大潮の満潮時に伊勢湾台風が上陸し、半田市一帯は冠水。丸中酒造では、目前の阿久比川が氾濫したため1.5メートルもの浸水被害となりましたが、頑丈な蔵は押し流されることなく、現在に至っています。

戦後の清酒ブームが到来した頃、知多地方では20社ほど酒蔵が創業していましたが、ほとんどが灘・伏見の大手メーカーの下請け(桶売り)に励むようになります。その理由は、中京地方の市場は大手メーカーに凌駕されていて、最高潮の頃は愛知県の75%ものシェアーを奪われていたのです。

しかし、丸中酒造は頑なに知多の酒「國盛」へこだわり続けました。

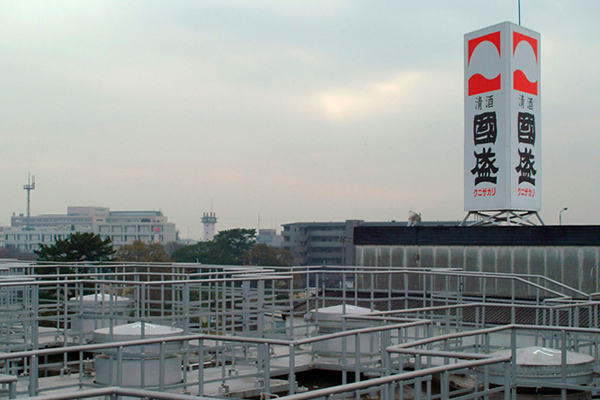

昭和40年(1965)に株式会社として再編した丸中酒造は、酒類卸売販売業の免許も取得し、「國盛」ブランドの拡販を本格的に開始。この頃の製造量は、約1万石ほどでした。

そして昭和58年(1983)、現社長の中埜 昌美 氏が就任し、ここから「國盛」の革新が始まったのです。

新たな製造工場・新國盛蔵の完成と同時に旧蔵を「酒の文化館」としてオープンしました。地酒の文化啓蒙の魁となったこの施設は、開設以来、全国各地から日本酒ファンが訪れ、年間約5万人の入場者を数えています。

さらに平成2年(1990)には滝本家との共同資本を解消、中埜家による完全経営となり、社名を中埜酒造株式会社と改めたのです。

そして現在、平成の地酒ブームから大吟醸ラッシュを経て、2013年の和食のユネスコ文化遺産認定とともに、日本酒は海外への進出という新たなルネサンスを迎えています。

また国内ユーザーの嗜好性も高まり、香りと旨味が研ぎ澄まされた吟醸造りの日本酒を誰もが口にする時代となりました。

中埜酒造では上撰など従来の普及酒の品質向上に加え、IT設備と社員の技能を生かし、吟醸造りの製造比率を拡大しています。テーマは、希少な幻の手造り酒とは一線を画する「お値頃でありながら、いつでも美味しい國盛」です。

その基本は、中埜 昌美 社長が企業理念として掲げている「買う身になって、まごころこめて、よい品を」。これこそ、中国銘酒と粕酢で江戸庶民を喜ばせた中埜家の先達から、脈々と受け継がれている哲理なのです。

その解説は、蔵主ページでじっくりと伺うこととしましょう。

しばし「國盛」の盃を傾けながら、知多半田の名を江戸に轟かせた中埜 又左衛門、荒波を乗り越え天運をつかんだ小栗 富治郎に想いを馳せてみようではありませんか。