新たな時代にも、”買う身になって、まごころこめて、よい品を”

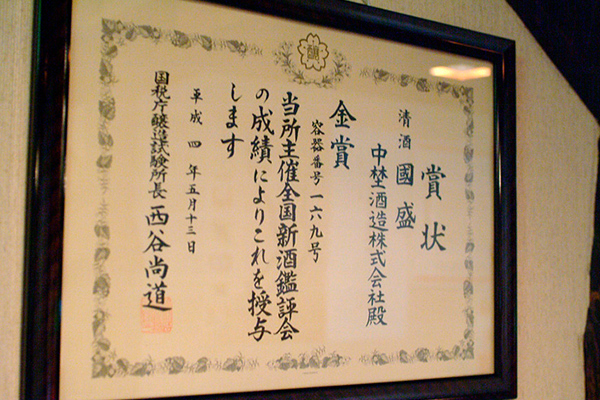

日本酒の蔵元にとって栄えある全国新酒鑑評会で、中埜酒造の出品酒は平成25by、26byと2年連続して金賞に輝きました。國盛の芳醇麗酒(ほうじゅんれいしゅ)は、平成時代に入ってからは毎年のごとく受賞。もはや、金賞常連の貫禄です。

並居る金賞蔵元は、その多くが一子相伝的な手造りを矜持しますが、中埜酒造はさにあらず。あくまでITと人的技能をコラボした先進の蔵で、みごとに獲得しているのです。

つまり鑑評会の出品酒だからと、専用の小さな設備で醸すわけではなく、通常使用する大型の設備環境で造り得る社風を旨としています。

「当社に連綿と継承されている哲理とは、“買う身になって、まごころこめて、よい品を”です。ひと握りの造り手が幻の酒を造り、そのブランドを希少化する商品とは真反対です。我々は、どのような種類の酒やグレードであろうと、常に安定した高品質の商品を、お値打ち価格で提供することが本位なのです」

そう語るのが、八代目蔵元の中埜昌美(なかの まさみ)代表取締役社長です。

まずは中埜酒造の企業理念、現在の指針を訊ねてみましょう。

「当社の理念は、その基本に、中埜酢店(ミツカン酢)から受け継いでいる家訓の“三身(さんみ)の精神”と言うものがあります」

一、 買う身になって、まごころこめて良い品を

一、 働く身になって、まごころこめて良い経営を

一、 経営者の身になって、まごころこめて良い能率を

中でも、最初の一カ条を中埜酒造は企業理念として掲げているのです」

その答え通り、現在14000石を生産する中埜酒造は、薫り立つ吟醸酒から経済酒的な上撰クラス、そして果実系リキュール、あま酒など幅広い商品群を揃え、買う側にも売る側にもwin & winな商品として好評を得ています。

中埜酒造は多彩な販売チャネルを持ち、地元市場を6割に全国展開していますが、今後課題となるのが消費人口の変化への対応力。つまりは、ヘビーユーザーの飲料が減り、なおかつ少子化の取り組みを中埜酒造はどのように取り組むのかを訊ねてみました。

「当社は、この10年間に“酒質主義”の再強化を掲げ、従来の品質をさらに研ぎ澄ませることを優先しています。例えば、上撰クラスの品質は本醸造にグレードアップ。吟醸造りの特筆すべき新商品としては“國盛 彩華 大吟醸”という新商品を開発しました。高品質とリーズナブルな価格がご好評を頂いて、現在は600石ほどを出荷しています」

まだまだ伸びるでしょうと中埜社長が期待する彩華 大吟醸は、他社の大吟醸と差別化された“宅飲みで楽しめる、プレミアム品質”。この商品を開発するに至った背景には、特定名称酒の市場と商品についての緻密なマーケティングが存在します。

いわゆるマニアに人気が高い地方蔵元の吟醸酒を調査し、味わい、価格と品質について社内で徹底的に協議すると、國盛にとって優位な吟醸酒の市場が見えてきました。それはビギナーや若い世代の財布に優しい価格帯と、プレミアムな大吟醸を好むユーザーでも手に取る高品質を明確に打ち出すことでした。

「國盛のブランドは、ニッチな手造り吟醸の全国市場では認知されていません。拙速にそこへ挑むのではなく、我々の得意とする地元市場にお応えする大吟醸の魅力を、まずは追求したのです」

中埜社長が指示した商品開発に、中京地区の料理店グループや居酒屋チェーンと営業部がメニューとの相性を検討。これを生産部と昼夜を徹して練り上げ、三河の嗜好に合う味わいと品質に仕上げました。そして、テストマーケティングを繰り返しながら完成したのが、彩華 大吟醸でした。

現在展開しているマーケティング戦略への転機を、中埜社長はこう振り返ります。

「私が中埜酒造株式会社の母体であった丸中酒造株式会社へ入社したのは昭和52年(1977)ですが、新潟から来られた寺泊杜氏と蔵人が製造現場の中心を担っていました。いわゆる季節労働の職人の方たちと酒造現場を経験し、将来的な酒造りには装置設備と社員による酒造りが必定と判断したのです。その理由は、毎年、彼らがいなければ國盛の安定した品質が得られず、しかも季節職人の技術は会社の資産とはならないわけです」

この状況を続けていては、いつか大変な時代がやってくる。ただ造れば売れる時代は、もうすぐ終わる……そう予見した中埜社長は、業界に先駆けて社員制と革新的な酒造設備を導入しました。

当時、新潟からやって来る職人たちは、長年「國盛」の味を任せてきた信頼の置けるメンバーでしたが、いかんせん年齢も高く、若い担い手が年々減少していました。

中埜 社長は、いかにすれば品質を落とさず省力化と安定化を図れるかを模索し、最新鋭設備と熟練職人の連携、そこから後継者となる製造技術者を育て上げることを決意します。現在もテーマとする“酒質主義”の誕生でした。

こうして、昭和59年(1984)に新國盛蔵が完成し、現在の四季醸造体制がスタートしたのです。投じた資金は年商に迫るほどで、常識を超えた大胆な構想は、設備化をめざす日本酒メーカーとして先陣を切るものでした。

また平成以後の中京地区では、地元メーカーによる吟醸酒の開発が後手に回り、三河の酒は全国市場に乗り遅れていました。

つまりは、ブランド力の浸透には時間がかかる。そう読んだ中埜社長は、“地売りの味と質”を見直し、地元密着型の戦略を営業担当者と立て直したのです。

この地盤を再強化するマーケティングの継続こそが、今後の少子高齢化する清酒市場に向けた国盛の抜本的対策のようです。

一方、全国市場でニーズの高い商品群が、にごり酒とリキュールです。

グリーンボトルのにごり酒はベストセラーとなり、近年は梅酒を筆頭に、多彩な果実系リキュールを矢継ぎ早に開発しています。

「リキュール商品には、専門的な部門を置いて取り組んでいます。また、梅林も当社で手がけ、社員自らが梅の実を収穫しているんですよ。国内のリキュール市場は飽和状況ですが、当社では高濃度の果汁や海洋深層水の塩を使うなど、ひと工夫加えた商品を生み出しています。さらに若いユーザーのセンスを取り入れるために、地元クリエイターとボトルデザインコンテストをコラボしたりと、清酒とはちがったマーケティングを展開しています」

中埜社長の言葉通り、リキュール商品はざくろやパイナップルを使うなど、目をみはるほどユニークで斬新! 10年後には、どこの清酒メーカーの基幹商品としても欠かせないアイテムだけに、先見の明を実感します。

ところで、海外市場では今、和食とともに日本酒がブームですが、中埜酒造の海外への取り組みはいかなる形でしょう。

「確かに、ユネスコの文化遺産に和食が認められ、その影響は少なからず日本酒の輸出を増やしています。しかし、当社としては海外の実情をしっかりと見極めながら取り組んでいます。現状は、全国流通しているリキュール商品が清酒以上に海外へ出荷されていますが、お取引を頂いている商社や流通企業を通じた輸出に限定し、自ら積極的に打って出る状況には至っていません」

北米、アジア、ヨーロッパへ微量ながら輸出が増えつつあると答える中埜社長は、国内の流通取引先への商品提供を確保することから、先方の海外部門へつなげていく手堅い方針です。

確かに、蔵元主導の輸出となると海外ディーラーとの難解な取引や条件、国ごとの関税等の異なりへの対応もあり、かといって現地法人を立ち上げるにはリスクが高いわけです。

筆者としては、名門の中埜家が、江戸時代から粕酢や清酒の取引を続ける老舗商社とのきずなを第一にしていると察するところです。

インタビューの最後に、人気の「酒の文化館」について中埜 社長からアピールしてもらいましょう。

「酒の文化館は、築210年あまりを経ています。3つあった蔵を大蔵(おおぐら)と呼んで、昭和47年(1972)まで酒造りをしておりましたが、昭和61年(1986)にその内の2蔵を博物館に改修し、出来立ての日本酒も召し上がれるアミューズメントスペースにしました。ここの狙いの一つは、古い蔵とハイテクの新國盛蔵を対照的にアピールし、日本酒の歴史・伝統と現代の日本酒技術の良さを、同時に体感してもらうことでした」

中埜社長の解説の後、館内を見学してみると、白亜の工場と伽羅色の文化館のコントラストが際立っていました。かつての当主・小栗家の威光がそこかしこに感じられ、太い梁、巨大な大釜、伝統的な日本酒造りの道具や書簡など、日本酒文化の粋にひたることができます。

ここには毎年8万人もの見学者が訪れ、週末ともなれば、海外からセントレア空港へ降り立った観光客も訪れ、「國盛」の“芳醇麗酒(ほうじゅんれいしゅ)”を味わっているのです。

尾州の雄として存続してきた中埜酒造。その骨子は、やはり三河とともに生きる蔵元であり、地元から「美味しくて、お値打ち」の國盛ブランドを発信し続けることを第一義としています。

中埜社長の今後の戦略、新たな商品の登場に期待しつつ、「國盛、彩華 大吟醸」の一杯を味わうこととしましょう。