”みちのくの心”と”もののふの魂”を偲ばせる会津若松に、気高くかほる銘酒「月弓」

磐梯山からの高嶺おろしに湖面はかがよい、澄んだ風の冷たさが微かな冬の気配を感じさせます。

みちのくの地・福島県の山麓は、深まりゆく秋を愛でる季節。表磐梯(おもてばんだい)と呼ばれる猪苗代湖周辺には、宝石をちりばめたような紅葉のパノラマが果てしなく広がっています。

さらに、ここから山麓を北へ回れば、裏磐梯(うらばんだい)と呼ばれる原風景が現れます。別名「会津富士」と呼ばれる磐梯山を鏡のように映し出す檜原湖、秋元湖、小野川湖、五色沼などは、約120年前の大噴火によって誕生した、大自然からの贈り物と言えるでしょう。

このように、猪苗代湖周辺は"秋のみちのく"に憧れる旅行者が必ず訪れるランドスケープですが、福島県が生んだ偉大な世界的医学者「野口 英世」博士生誕の地でもあります。

野口 英世 博士は、明治9年(1876)11月9日、福島県耶麻郡猪苗代町(当時三ツ和村)三城潟(猪苗代湖畔)の貧しい農家に生まれています。

成人後は欧米諸国へ渡航、難病治療のための細菌学に功績を残し、ノーベル賞候補にも推挙されましたが、昭和3年(1928)自らの身体を賭して挑んだ「黄熱病」に倒れ、52歳の生涯を閉じたのです。

その11年後には、猪苗代の地に生家を残した「野口英世記念館」が完成し、現在に至っています。

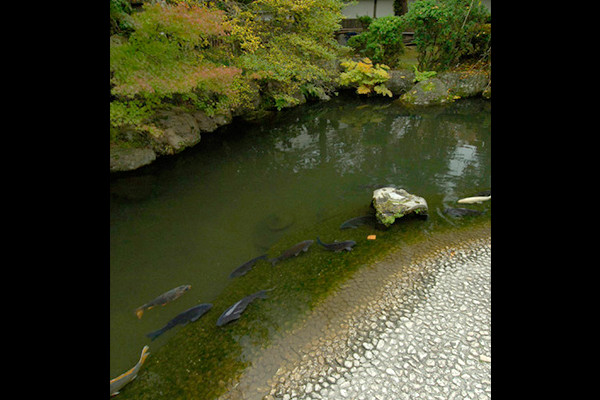

手つかずの美しさと日本の心を映すこの光景を、きっと英世少年も愛していたことでしょう。

さて、福島県と聞けば、まずは「会津若松」の名を誰もが答えるのではないでしょうか。

また、その名に“戊辰戦争”、“白虎隊”、“松平 容保(まつだいらかたもり)など、江戸幕末の歴史事象を思い起こす方も多いはず。

それほど会津の地は、日本の近世の生い立ちと深く関わったと言って過言ではありませんが、実は、中世初期より幾多の武家の禍福をあざない、変遷と趨勢を経て、現在も連綿たる”もののふの魂”を伝えている城下町なのです。

平安時代末期まで奥州藤原氏の領地であったこの地は、黒川と呼ばれていました。鎌倉幕府成立後には相模三浦氏分流の御家人・佐原氏に知行が与えられ、その後、佐原氏の後裔である葦名(あしな)氏によって支配されます。

永仁2年(1294)には五代・葦名 盛宗(もりむね)によって、黒川に諏方神社が奉じられ、現在もその際の鉄注連(てつしめ)が重要文化財として残っています。

その後、戦国期までの300年間にわたり葦名一族は土豪らを駆逐し、恭順させ、16世紀末、葦名 盛氏(もりうじ)の時代には戦国大名の雄として奥州に蟠居。常陸の国(茨城県)の佐竹氏、出羽国(山形県)の伊達氏、越後国(新潟県)の長尾・上杉氏などと争乱を繰り返しました。

ところが、天正年間になると血脈をめぐる跡目騒動が勃発し、その虚を独眼竜・伊達 政宗に突かれ、一気に瓦解します。天正17年(1589)時の当主・葦名 義弘は伊達 政宗に敗れ、黒川城を去り、常陸の国へと逃れたのです。

この結果、黒川の地は伊達家の支配するところとなりましたが、その翌年には小田原を平定し天下統一を進めていた豊臣 秀吉に没収され、秀吉の重臣・蒲生 氏郷が松阪国(三重県)より国替えとなりました。

36歳で会津40万石を与った蒲生 氏郷は、かつての葦名氏の居館・黒川城を文禄2年(1593)に七層の天守閣をもつ城郭へ大改修。その名を鶴が城とし、地名も自身の生まれ故郷の近江国日野にある“若松の森”にちなんで「若松」と改名しました。

幼い頃より織田 信長にその才能を認められ、側用人を務めた蒲生 氏郷は、武辺高く、また茶の湯や和歌に造詣を持つ一流の文化人でもありました。

文武両道に秀でた氏郷は、伊達氏や最上氏などの勢力を抑えるに最適な人物であったようですが、一説によれば、秀吉は自身を脅かしかねない存在の氏郷を恐れ、京都から遠く離れたみちのくに移封させたとも言われています。また、氏郷は乱れていた若松城下を整備して武士と町人の秩序を作り、経済活性化に楽市楽座を推進し、前任国の松阪や郷里の近江から多くの商人や職人を呼び寄せました。

しかし2年後の文禄4年(1593)、氏郷は病に倒れ、急逝。暗殺説も囁かれる中、嫡男の秀之が13歳で家督を継承し、一応の安泰を見ます。ところが青天の霹靂のように、慶長3年(1598)秀之では幼弱のあまり家中を統率できないという秀吉の断言で、下野国宇都宮18万石(栃木)に減封されたのです。

会津若松は、越後から転封した上杉 景勝に領されますが、江戸時代に入ると、またもや蒲生氏が復権。さらに伊予松山国(愛媛)の加藤氏へと、領主は変わります。

その後、寛永20年(1643)加藤氏は四十万石の封土を幕府に召し上げられ、三代将軍・徳川 家光の異母兄弟で信濃国(長野県)高遠藩の藩主・保科家の養嗣子となっていた保科 正之が、会津四郡23万石、南山5500石余の幕府領を預かることとなりました。

この正之の孫である三代・正容は、元禄9年(1696)幕府より松平の姓と葵の紋を与えられ、親藩としての地位を安堵されます。爾来、代々の会津藩主は、初代・正之の朱子学的な精神と徳川直系の格式と気風を幕末まで守り続けたのです。

その学び舎が旧・会津藩校「日新館」で、これは五代藩主・松平 容頌 を補佐した家老・田中 玄宰(はるなか)が開いたものです。 寛延3年(1750)容頌は7歳で藩主となりますが、当時の財政は40万両を越える借金に窮していました。そこで藩内きっての英才・田中 玄宰を登用し、大改革に着手。まず、乱れていた藩士の教育を再生し、就学を義務づけ、文武一体と産業政策を掲げました。

この玄宰の改革によって、文化元年(1804)藩校・会津日新館が完成。学問所だけでなく、天文台、図書館、水泳教練用の池、木版印刷所なども備えた高等な学校でした。会津藩士の10歳以上の子息はすべてここで学ぶこととなり、実学尊重の精神を修得していったのです。

さて、日新館に育まれた会津人の心、もののふの魂を象徴するものと言えば、やはり戊辰戦争の「白虎隊」にほかなりません。慶応4年(1868)、会津藩を滅ぼすために陸続と攻めて来た官軍に対し、藩は藩士を再編成し、50歳以上は玄武隊、36歳から49歳までは青龍隊、18歳から35歳までは朱雀隊、そして少年である15歳から17歳までを白虎隊として、最期の一人になるまで戦うことを誓い合いました。

フランス式の近代戦術を導入した会津藩でしたが、圧倒的な火力と兵力を率いる官軍の前に屍を重ねていきます。そんな中、白虎隊隊士自らの嘆願に、藩主・松平 容保は出陣を認めました。

白虎隊は、猪苗代街道でついに戦闘へ突入しますが、雨あられと飛んで来る弾丸に倒れながら退却。その二番隊は新堀の洞門を這いくぐり、飯盛山の中腹にある厳島神社の境内へたどり着いたのです。

しかし時すでに遅く、眼下に望む鶴が城には火の手が上がっていました。黒煙にけむる城下町には官軍の銃砲が轟き、敗走と睡眠不足に疲れ切った少年たちを絶望の淵へと陥らせました。

「この上は、生きて虜囚の辱めを赦さず、潔く会津武士として散ろう」

互いの目を見つめ合い、胸を刺し貫く者。みごとに割腹し果てる者。その潔くも哀しい姿は唯一救命された隊士・飯沼 定吉によって後年明らかになりましたが、筆舌に尽くしがたき光景として涙を誘います。

今日も飯盛山にひっそりと立つ隊士たちの墓には、多くの会津若松市民、全国からの旅人が訪れ、香華が絶えることはありません。

日本の心を今も大切に持ち続けている会津には、美しい伝統文化も継承されています。

まず筆頭に挙げられるのが、漆の艶と金箔の雅を融合させた「会津塗り」。その原点は、前述の蒲生 氏郷が興した産業政策に始まっています。

稀代の経済人でもあった氏郷は、上方の近江国や松阪国から木地師と塗師を招き、会津漆器の基礎を作りました。豊かな山に囲まれる会津の地は良質の木材が入手できるため、これを地場産業の要として他国との商いにも活用しようとしたのです。

氏郷の奨励によって会津塗りの技術は飛躍的に向上し、良質の漆栽培をも手がけることで一大産業へ発展しました。

そして、江戸時代には会津藩の藩祖・保科 正之が漆の植林や保護育成を命じ、その後も歴代藩主は漆工芸の技術革新に取り組み、長崎を経由して中国やオランダなどにも貿易品として輸出されました。

また、漆器と同時に上方からは酒造技術も導入され、城下のそこかしこで豊かに湧く地下水を使った美酒が醸されました。この時に、会津の酒造りが呱々の声を上げたわけです。

当時の面影は、広大な敷地に家老屋敷や代官所を再建した「会津武家屋敷」に偲ぶことができます。

そんなゆかしい会津の魅力を秘めたしずくが、今回訪れる蔵元・名倉山酒造の銘酒「月弓」です。

ラベルに描かれた夜空に弓を引くような三日月、それを見上げる鶴が城……会津若松に満ちた静謐な空気や会津人の凛々しさを、粛々と語るかのようです。

今宵はそんな物語に耽りつつ、澄んだ月夜に会津の先人たちを想いながら、盃を捧げることとしましょう。