34℃を超える猛暑の日曜日、通りを近づいて来る津田の体が陽炎に揺れていた。その右手には、大きな風呂敷包みが提げられている。

午後5時を過ぎてもまだ陽は高く、店先のアスファルトを濡らした打ち水は、ほとんど乾いてしまっていた。

本日休業の札を提げるマチコの格子戸を開けた瞬間、津田は冷えた空気に包み込まれ、「フウ~」と精根尽き果てたような声を吐き出した。

「あっ! 津田さん、おつかれさまでっす」

よろめきそうな津田を支えるように、松村がカウンター席から駆け寄った。

「……どないなってんねん、この暑さは。ほんまに、こら日本とちゃうで。それにしても重たいわ。しかし、真っちゃんは日曜日まで店を開けて、何でこんなもんがいるっちゅうねん?」

津田が「よっこらしょっ」と風呂敷を開くと、レトロな扇風機が現れた。

錆びた青い金網の扇風機は昭和30年代の製品らしく、小さな切り替えスイッチが一つ付いているだけだった。

「へえ~、骨董品だね」とカウンターに座っていた澤井が、珍しげな顔で覗きこんだ。

「そうや。これ、わしの法善寺の店に飾ってあるヤツなんやけどな……まだ動くことは動くねん。音ばっかりで、いっこも風は来えへんけどなあ。けど、今さら何に使う気ぃやろ? ところで、真っちゃんは?」

津田は眼鏡をはずし、まぶたのくぼみに溜まった汗を拭きつつ、店内を見回した。

「今ちょっと、奥で用意をしてるみたい。実は津田さん。今日はみんな、その頃の物があったら持って来るように言われてるんすよ」

そう言う松村に続いて、カウンターの奥で冷酒を飲んでいる宮部が「私はこれ!」と、懐かしいブタ型の蚊やりを持ち上げた。

「僕はこいつです。以前、物置で見つけたんだけど、そのうちにインターネットのオークションにかけようかなと思って、置いてたんだ」

澤井の手には、ズングリムックリとした魔法瓶が握られていた。ペリカンのくちばしのような注ぎ口に、宮部が「懐かしいねえ」と目じりをゆるめた。

「ふ~ん。ほんなら、和也君は?」

津田はわけが分からんなと言うような顔で、松村を振り返った。

「えっへへ、これですよ。針金鉄砲。小学校の頃に学校の前で売ってたでしょ。こんなのダメかなとは思ったんだけど、真知子さんのニーズにはピッタリなんだって」

松村が鞄から取り出したのは、輪ゴムを飛ばす手造りの針金鉄砲だった。

「おう、懐かしいじゃん! 二連発式かあ。けっこう手が込んでるな」と澤井が目を丸くした。

と同時に、男たちの後ろから真知子の声がした。

「あら! 津田さん来てたの。わぁ、ありがとう。この扇風機、素敵ね」

いっせいに津田たちは振り返ったが、みなが皆「あっ!」と叫んだ。そこには、三つ編み髪で藍色の浴衣を着た真知子が笑っていた。

「どう、似合う?」

真知子は団扇で頬を隠しながら、津田に訊いてみた。

「おお! 真っちゃん。なかなかエエがな~」と、津田が嬉しそうに声を上げた。

松村が「うう~む、ちと無理があるんじゃないっすかぁ?」と笑うと、澤井と宮部も思わず顔を見合わせていた。

「和也君みたいな、若い人の意見はいいのよ」と、真知子は松村にアカンベをした。

「けど、その格好といい、この品物といい、いったい何の趣向やねん?」

津田が真知子に訊ねたその時、カタカタと格子戸が開き、「こんばんは」としゃがれた声が聞こえた。

全員の視線の先に、年老いた男性が大きな木箱を抱えて立っていた。

「庄吉さん、いらっしゃい! お待ちしてました。さあ、どうぞどうぞ」

真知子は老人の前に歩み出ると、シミだらけの手を取って奥の小上がり席に案内した。

「あの……みんな、品物を持って来て欲しいの」

真知子の呼びかけに、澤井と松村は「あの親父さん、誰?」と訊ね合い、津田は真知子の親しげな態度に、ちょっと面白くなさそうな顔をしつつ集まった。

「ご紹介します。川口庄吉さん、3丁目のアパートに越して来たばかりで、つい先日、マチコに来てくれたの。でも本当は、この町は庄吉さんの故郷なの……しかも、このマチコの場所に実家があって、戦前から昭和40年ぐらいまで、ずっと住んでいたの。でも、その後は家を売り払って、全国各地で暮らした。やっと40年ぶりに帰って来たんだけど……74歳の今は、身内が誰もいなくて、寂しい生活。だから、マチコの常連さんで迎えてあげたかった。それで、みんなと一緒に撮った写真を見せてあげていたら、ビックリすることがあってね。庄吉さんのお父さんに、そっくりなんだって」

嬉々とする真知子の視線が、口をへの字にしている津田に注がれた。

「へ? わしがかいな? そら、無茶やがな、わしはまだ60代やでぇ」

その言葉に常連たちが「ぷっ」と吹き出し、緊張した雰囲気がなごむと、庄吉がゆっくりと話しを始めた。

「あっしは先日、真知子さんに残り物のおかずやら、酒やらをお裾分けにもらったんです。この町に帰って来て、初めて優しくしてもらった。あっしが住んでいた頃の、あの下町の思い出がふっと甦りました。そんな時に皆さんの写真を見せてもらって、親父に似ている津田さんに驚き、また嬉しかった。御礼に、何かしたかった。でも、貧しい年金生活なので、情けないかな何もできねえんです。……昔、昭和40年頃まで、あっしの親父はこの町でテキ屋をやってしのいでました。その頃はここも下町らしい場所で、今時分になると金魚売りや風鈴屋がやって来て、ほうづき市とか縁日もよくありましたよ。あっしは、親父を手伝って紙芝居をやってたんですが、だんだん都会化して紙芝居を見る子どもたちはいなくなり、この町を捨てて地方でテキ屋をするようになったんです。その針金鉄砲も、よく売りました。でも、この紙芝居だけは手放せずに、後生大事に持ってました。恥ずかしながら、これを御礼と挨拶代わりに、今夜、皆さんに見て頂こうと思いましてね。腕が落ちちまって、語りも忘れちまったかも知れませんが……」

庄吉は津田の顔をチラリと見ては、うつむきかげんに言った。

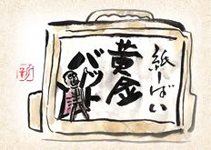

そして、持っていた古い木箱をカタンカタンと組み立て始めると、それは見ている間に紙芝居の舞台に変身した。

「だからレトロな道具を揃えて、もっと雰囲気を楽しんでみようってわけだ」

宮部が問わず語ると、真知子がコクリとうなずいた。

「よ~し! そうとなりゃ、始めようぜ」と、心得たとばかり澤井が立ち上がり、魔法瓶に氷水を入れ、ブタの蚊やりに蚊取り線香を焚いた。

マチコの動かす団扇が、線香の懐かしい匂いを店内に広げた。

スイッチを入れた津田の扇風機は、ガタガタと羽根を回した。その風が小上がり席の面々の髪をなびかせると、庄吉の語る「黄金バット」の紙芝居が始まった。

子どものように針金鉄砲を手から離さない松村の横で、津田が真知子の酌を受けながらつぶやいた。

「うん……上手なもんやないか。わしも、この紙芝居はよう見たなぁ」

いつの間にか津田自身も温かい気持ちに包まれ、瞳を潤ませた。そんな津田を見つめる庄吉は、ちょっとずつ声をつまらせていた。

店内のその一角だけが、タイムスリップしたかのように、懐かしい空気に満ちていた。

店内のその一角だけが、タイムスリップしたかのように、懐かしい空気に満ちていた。

庄吉が紙芝居を終えると、しんと静まった空気の中、鼻詰まったような声で真知子がポツリと言った。

「お帰りなさい……庄吉さん」

肩を震わせる庄吉の前で、みんなの拍手と笑顔が揺れていた。