マチコの軒先の巣から、いつしかツバメの親子が去って、つるべ落としの夕焼けにカラスの声が似合う季節になった。

茜色から紫苑色へと移りゆくイワシ雲に、津田の吐き出すタバコの煙が、溶け込むように昇っている。

「赤うなるには、まだちょっと、早いか」

一番好きな秋の訪れに、自然と公園のもみじへ目をやってしまう津田だった。

緑色の葉が、にわか雨のしずくを溜めている。ほのかな雨粒の光は、久しぶりに煌々としている月明かりのせいだった。

「ふむ……東京のど真ん中にしては、上出来のお月さんやな」

斜め80度ぐらいまで昇っている満月に見惚れながら、津田はマチコの暖簾をくぐった。

ぐっと涼しくなったからだろう、玄関は半分、開いたままである。季節の訪れを感じたいと言う、真知子らしい癖だった。

客はまだ少なく、テーブル席にちらほら座るだけだった。

「いらっしゃい。津田さん、今夜は特等席よ」

格子戸から空を惜しげに見上げている津田を、真知子はいつになく、カウンターの左端の席へ招いた。すると、ひんやりとした夜風が、髭をあたってきたばかりの津田の頬を撫でた。

「ほう~、これは、ええなぁ。うまいこと、借景になっとる」

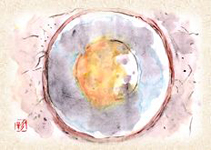

いつもは少し開けてるだけの丸い窓は障子もガラスも取り外され、ぽっかりと月が覗いている。

うまい具合に、通りの電柱や電線は隠れていて、料亭の月見窓を思わせる風情だった。

津田はぬる燗を注文すると、しばらく静かに月を見上げていた。トントンと小気味よく響く真知子の包丁の音が、津田の顔を少しずつほころばせていった。

1時間ほどが経ったが、今夜は松村も澤井も現れないようだった。

そう言えば、宮部は出張で、自分と入れ違いに伏見の酒蔵へ行くと言っていた。

こんなふうに一人静かにマチコで飲むのは何年ぶりかなと、津田は思い出そうとしたが、酔いの回った頭がそれを邪魔した。

「まぁ、ええか……真っちゃんには悪いけど、こんな静かな夜が、わしにはええ薬になりそうや。あのお月さんとも、いろんな話ができるしなぁ」

盃を月にかざすようにして、津田が赤い顔で笑った。

「じゃ、今夜は私も、そうしようかな。ねえ?津田さんは、どんな会話をするの?」

そう訊ねる真知子の顔が、津田には、いつもより艶っぽく見えた。こう、まじまじと見られるのも久しぶりだった。

女将としてぐっと円熟してきたなと感心しつつも、頬から顎にかけてのふくよかな輪郭が、誰かに似ている気がした。

「そうやなぁ……おおっ、わっ、分かったぁ!」

真知子に生返事をしながら、津田は月を見上げた。その瞬間、月明かりの中に、自分の亡き母の顔が浮かんでいた。

「……そうか、お彼岸や。墓参りに、行かんとなぁ」

顔を見直し、苦笑いする津田に、真知子が「なあに~?思い出し笑い~?」とお銚子を傾けた。

「ほなら、真っちゃんは、月と何を語るねん?」

津田は話をはぐらかそうと、盃をぐっと空けて、真知子に返杯した。それを許すかのように真知子はほほ笑んで、酒を口にした。

月はまた少し高くなったのか、金色の明かりが酒の中で揺れた。

月はまた少し高くなったのか、金色の明かりが酒の中で揺れた。

「私は……いつまで、こうして、マチコをやっていけるかなって。ずっとずっと、この窓からお月さまが見られるようにって、お願いするだけ。でもね……そうしたら、あの丸い光の中に、いろんなお客さんの素敵な思い出が見えてくるのよ」

盃をくうっと飲み干した真知子は、窓の月をありがたそうに見上げた。

その横顔が、津田には、また懐かしく、愛しく思えた。

「安心しい……わしやみんなが、おるさかいな」

津田が、口の中で小さくつぶやいた。

「えっ?何か言った?」

真知子の問いに津田は月を見上げるだけで、その柔らかな明かりに、いつまでも見惚れていた。